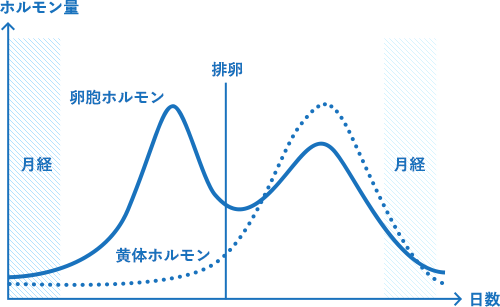

1ヶ月のリズムを作る女性ホルモン

女の人のカラダにはリズムがあり、カラダとココロはホルモンバランスによって大きく左右されます。 月経が終わり、また始まる1ヵ月の間に、やたらとイライラする時期もあれば、体調も気分も絶好調な時期があったり…。 女の人なら誰でも日々実感していることなのではないでしょうか? そんな女の人特有のリズムを作り出しているのが、2つの女性ホルモン。 卵巣から分泌される卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)です。 2種類の女性ホルモンの分泌量は約1ヵ月で変動し、排卵や月経を起こしたり、基礎体温を上下させたりします。 もちろん、妊娠・出産にも大きく関係しています。

女性ホルモン分泌量の変化

うれしい働きもあれば困ったことも。

女性ホルモン、その働きは?

女性ホルモンの働きは、月経や生殖に関わることだけではありません。

たとえばエストロゲンは、丸みをおびた女性らしいカラダを作ったり、ツヤツヤではりのある肌を保ったり、骨粗鬆症などの生活習慣病から身を守ったり…。

さまざまなうれしい働きをしてくれます。

一方、子宮内膜を整える働きのあるプロゲステロンは、妊娠の成立・継続に欠かせないホルモンです。

また、プロゲステロンがたくさん出ている月経前には、むくみやすくなったり、たくさん食べたくなったり、眠くなったりすることも。

体調面からみればうれしくない作用もあるのですが、子供を産み・育てる役割を担う女の人ならではのホルモンの作用ともいえるのです。

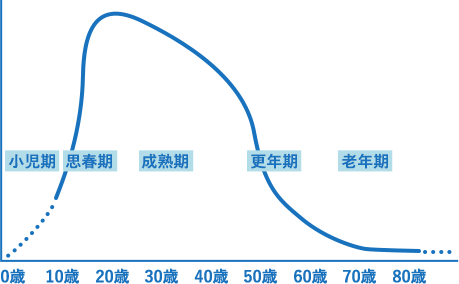

一生のホルモンの変化を知っておこう

女性ホルモンの分泌量は、一生の中でも変動します。

思春期が近づくとエストロゲンの分泌が増加しはじめ、初潮を迎えます。20〜30歳代は、女性ホルモンが最も安定する成熟期。閉経前後の更年期では女性ホルモンが急激に減少し、その変化にココロとカラダがついていけない場合には、不調も起こるようになります。そして更年期以降は、さらにケアが大切な老年期に。骨粗鬆症になりやすくなったり、代謝が落ちて太りやすくなったり。それまで、女性ホルモンによって良好に保たれていたカラダの機能に影響が出てきます。

こうしてみてみると、女性が内面から美しく、健康に過ごしていくためには、女性ホルモンの働きが欠かせないことがわかります。

同時に、不調が現れたり消えたりするのも、女性ホルモンの影響が大きいのですね。

今、自分がどのような状態にいるのか、これからどう変化していくのかがわかっていると、対処もしやすいし安心。そして、そのリズムは、基礎体温を測ることで知ることができます。

女性ですもの、女性ホルモンや自分のリズムと仲良くしながら、上手に年を重ねていきましょう。

女性ホルモン(エストロゲン)量とライフサイクル

もっと知りたい!ホルモンのこと

生殖機能は、ホルモン同士の微妙なバランスによって維持されていることがわかります。

卵巣から分泌される2つの女性ホルモン

女性らしさを作るホルモン

卵胞ホルモン(エストロゲン)の特徴

- ・排卵前に精子が通りやすくなるように子宮

- ・頸管の分泌液を増やす

- ・妊娠中に乳汁が出るのを抑える

- ・女性らしいカラダを作る

- ・肌の潤いやハリを保つ(コラーゲン生成を助ける)

- ・血管を強くしなやかにして動脈硬化を防ぐ

- ・骨密度を保つ

- ・髪をツヤツヤにする

- ・物忘れを予防する

- ・善玉コレステロールを増やし、悪玉を減らす

妊娠に関わるホルモン

黄体ホルモン(プロゲステロン)の特徴

- ・子宮内膜や子宮筋の働きを調節する

- ・乳腺を発育させる

- ・体内の水分量を保つ

- ・食欲を増進させる

- ・基礎体温を上昇させる

- ・眠くなる

- ・イライラする・憂鬱になる

下垂体から分泌されるホルモン

卵胞刺激ホルモン(FSH)

卵巣の中の原始卵胞を成熟させ、卵胞ホルモンの分泌を促す。

月経前から上昇し、排卵時に最も多く分泌される。

黄体化ホルモン(LH)

女性らしいカラダを作る

卵胞を刺激して排卵を起こすように働きかける。

排卵時に急激に分泌量が増え、排卵後は、空になった卵胞を黄体に変える働きをする。

プロラクチン

妊娠すると分泌量が増加、乳腺に作用して、おっぱいの分泌を促す。 妊娠中は、卵胞ホルモンと黄体ホルモンがプロラクチンの機能を抑えるため、おっぱいはストップ。 それが、出産すると、卵胞ホルモンと黄体ホルモンの抑制がなくなりおっぱいの生産と分泌が盛んに。