私たちの長期ビジョン「Going for ZERO

−予防医療で世界を健康に−」。脳・心血管疾患の発症ゼロ(ゼロイベント)を目指すオムロンの血圧計開発は、

まだ「家庭で血圧を測る」という習慣が存在しない頃から始まった。家庭血圧の重要性を広めるとともに、診察室でなくても誰でも簡単に正しく測れる血圧計の開発を目指して、たゆまず取り組んできた挑戦をふり返る。

オムロン株式会社の中央研究所にアイデア室が新設され、健康医療機器の開発が本格化し始めたのは 1961年。高血圧の治療や管理が研究テーマとして世界で注目され始めた頃だった。日本でも脳卒中が増加し続けており、その原因となる高血圧への対策が社会的な課題となっていた。血圧測定を家庭に取り入れて、人々の健康に貢献したい——。この強い想いをもとに開発を進め、1973年に、オムロンははじめての「電子血圧計 HEP -1」を発売した。

オムロン株式会社の中央研究所にアイデア室が新設され、健康医療機器の開発が本格化し始めたのは 1961年。高血圧の治療や管理が研究テーマとして世界で注目され始めた頃だった。日本でも脳卒中が増加し続けており、その原因となる高血圧への対策が社会的な課題となっていた。血圧測定を家庭に取り入れて、人々の健康に貢献したい——。この強い想いをもとに開発を進め、1973年に、オムロンははじめての「電子血圧計 HEP -1」を発売した。

当時、血圧は病院(診察室)で測るものだった。「家庭で血圧を測定する」習慣は浸透しておらず、製品の売り場もない。炊飯ジャーと並べて売られていたことや、文房具店に置かれていたこともあったという。

そんな時代にオムロンは、家庭で誰でも簡単に正しく測れる血圧計にこだわり続けた。1986年には、オシロメトリック法の「デジタル血圧計 HEM-400C」を発売。それまでの血圧計は、カフ(腕帯)*に組み込んだマイクロフォンで血管の音を検知することで測定するしくみ(コロトコフ法)だったが、マイクロフォンと血管の位置合わせが難しく、測定誤差が出やすかった。価格も3万円ほどと高く、家庭への普及は難しかった。

一方、オシロメトリック法の血圧計は、音ではなく血管壁の振動(脈波)を圧力センサで検出する。そのため、マイクロフォンが不要となり、操作性が大きく改善し、誤差も減少した。価格も1万円を切り、家庭用血圧計の市場は大きく伸びた。1986年2月20日の日経産業新聞には、「これからは“オシロメトリック法の血圧計の時代”。操作が簡単なだけに、各社の製品が勢ぞろいし、市場が拡大するとみられている。電子血圧計は、オムロンブランドの立石(オムロンの当時の社名:立石電機株式会社)が60%のシェアを握りトップ」と紹介されている。

さらに1991年には、初めてファジィ技術を搭載した「デジタル自動血圧計 HEM-706」を発売した。それまでは、測定者自身が自分の血圧値を把握して、どこまで加圧するかをあらかじめ設定する必要があった。設定値が合っていないと加圧に過不足が生じ、正しく測れなかった。このファジィ血圧計ではユーザーの血圧の状態に合わせて加圧が自動化され、ボタンを押すだけで正しく簡単に血圧を測れるようになった。カフの締め付けすぎによる腕の痛みといった測定時のストレスも軽減されるなど、使いやすく精度の高い測定を実現した血圧計は、家庭血圧の普及に大きく貢献した。

こうしたイノベーティブな製品開発とともに、啓発活動にも力を注いだ。当時、家庭血圧の重要性は、まだ医療従事者にも浸透していなかった。しかし、1985年に、家庭では血圧が正常だが診察室では高血圧を示す「白衣高血圧」が確認されるなど、家庭血圧普及への追い風が吹き始めた。オムロンが大切にしている「家庭で行なう健康管理の普及」に向けた活動はこの頃から本格的に始まった。この流れをさらに進めるべく、1988年、医学博士・日野原重明先生を代表世話人として、家庭血圧の普及と血圧管理に関する研究を推進する「血圧管理研究会」を設立。医師とオムロンとの貴重な情報交換の場として発展し、ここで得られた研究成果が製品開発にも活かされていくこととなる。

また、家庭で誰でも簡単に正しく測れる血圧計の追求は医療従事者に認められ、多くの臨床研究にオムロンの血圧計が採用された。1986年には岩手県花巻市大迫町の住民を対象とした家庭血圧研究「大迫(おおはさま)研究」に、血圧計を提供。この研究を通して提唱された家庭血圧の基準値は、世界保健機関(WHO)や、各国の高血圧ガイドラインに影響を与えた。2014年には、「高血圧治療ガイドライン2014」に「高血圧治療に関して、診察室血圧より家庭血圧を優先する」と記載され、高血圧治療における家庭血圧の有用性が認められた。こうした活動によって、家庭血圧は徐々に浸透していった。

家庭血圧の重要性が広く知られるようになり、関心を寄せる人が増えるにつれて、血圧計に求められるニーズも多様化。製品のユーザビリティを、飛躍的に高めていった。

1999年頃、血圧計の改良ポイントの1つがカフ(腕帯)だった。課題は大きく2つだ。1つは、カフが巻きにくいこと。従来のソフトカフは、腕に巻き付けて面ファスナーでとめる時にカフが動いて回転してしまうことがあり、正しく装着するにはコツが必要だった。カフがきちんと巻けなければ、正確な血圧測定はできない。高齢者や、血圧測定に不慣れな人でも、片手で簡単に巻けるようなカフを開発しなければならない。そこで、カフに柔軟なプラスチックの芯(カーラー)を入れて、上腕の形状にフィットさせることを考えた。腕の太さに関係なく、誰の腕にもフィットし、どんな人でも正しく使える製品を追求する奮闘が続いた。

カフの開発に携わっていた谷口は、「幸い、諸先輩が蓄積してきてくれたカフ開発の知見をひもといていったら、ヒントが見つかりました。カフは腕に巻くものですから、中に入れるカーラーも円筒状にすれば良さそうですが、実はカーラーの形状は真円ではないのです。円周のカーブの付け方を細かく調整した設計になっています。これによって、どんな太さの腕にも正しくフィットするようなカーラーができました」

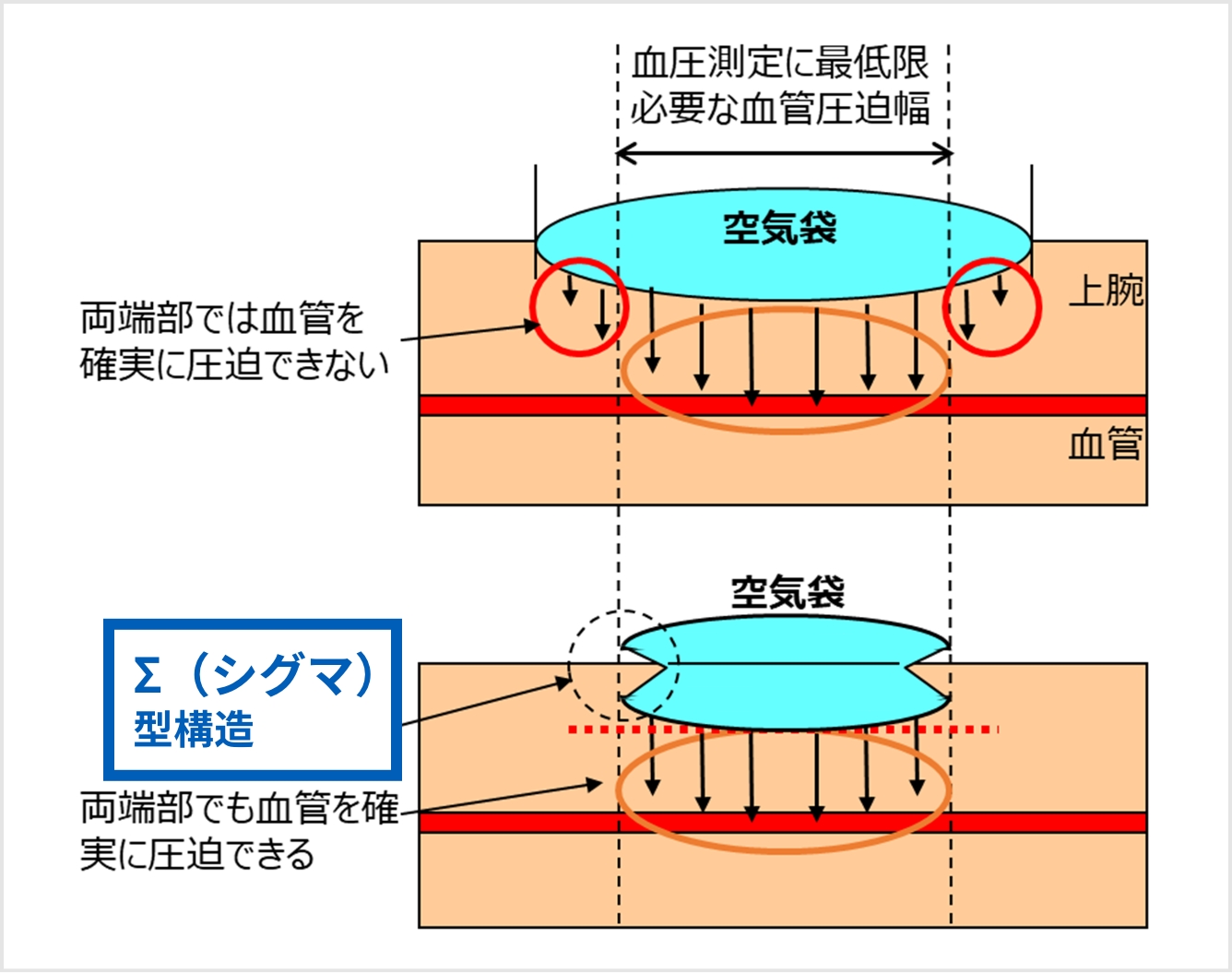

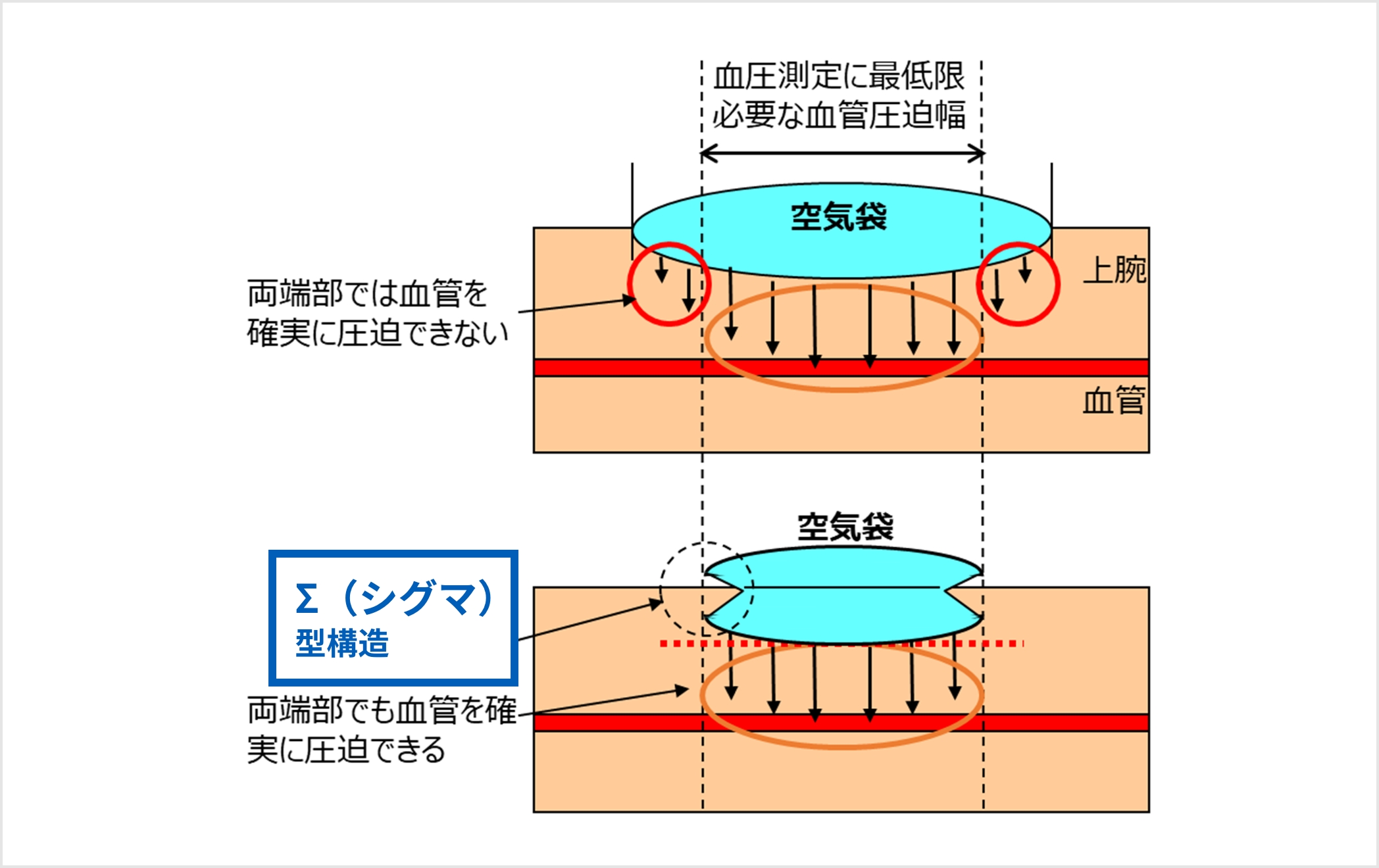

カフに関するもう1つの課題は、カフの幅が広いことだった。腕が短い人だと、カフが肘にかかってしまい、正確な測定ができなくなってしまう。しかし、カフの幅を狭めると血管を均一に圧迫できなくなり、やはり正確な測定に差し障りが出る。どうすれば良いか。参考になったのは、当時世界最小の手首式「デジタル自動血圧計 HEM-630」(2000年発売)で既に採用されていた蛇腹状の空気袋「シグマカフ」の構造だった。

シグマカフの開発に関わった糸永は、「実は腕時計サイズの血圧計を作りたくて、ずっと実験室で試行錯誤していました」と明かす。しかし、当時の技術では、製品化には程遠かった。「『趣味に走っているのではないか』と言われるほどでしたね。でも、副産物として、当時の製品に使えそうな技術はできていた。その1つがシグマカフです。風船状に丸く膨らむ空気袋だと、腕に接する面積が小さくなってしまうので、血管を均一に圧迫できません。空気袋を記号の『Σ(シグマ)』のような形にすれば、膨らんだ時に血管を圧迫する面積が広くなるので、均一に圧迫できて正確な測定ができるわけです。このシグマカフの技術を、上腕式の血圧計に応用することで、カフ幅の問題が解消されました」

こうして、どんな腕にも簡単にフィットして、正確な血圧測定を実現する「フィットカフ」が完成。2001年にフィットカフを搭載した「デジタル自動血圧計 HEM-770A」を発売した。

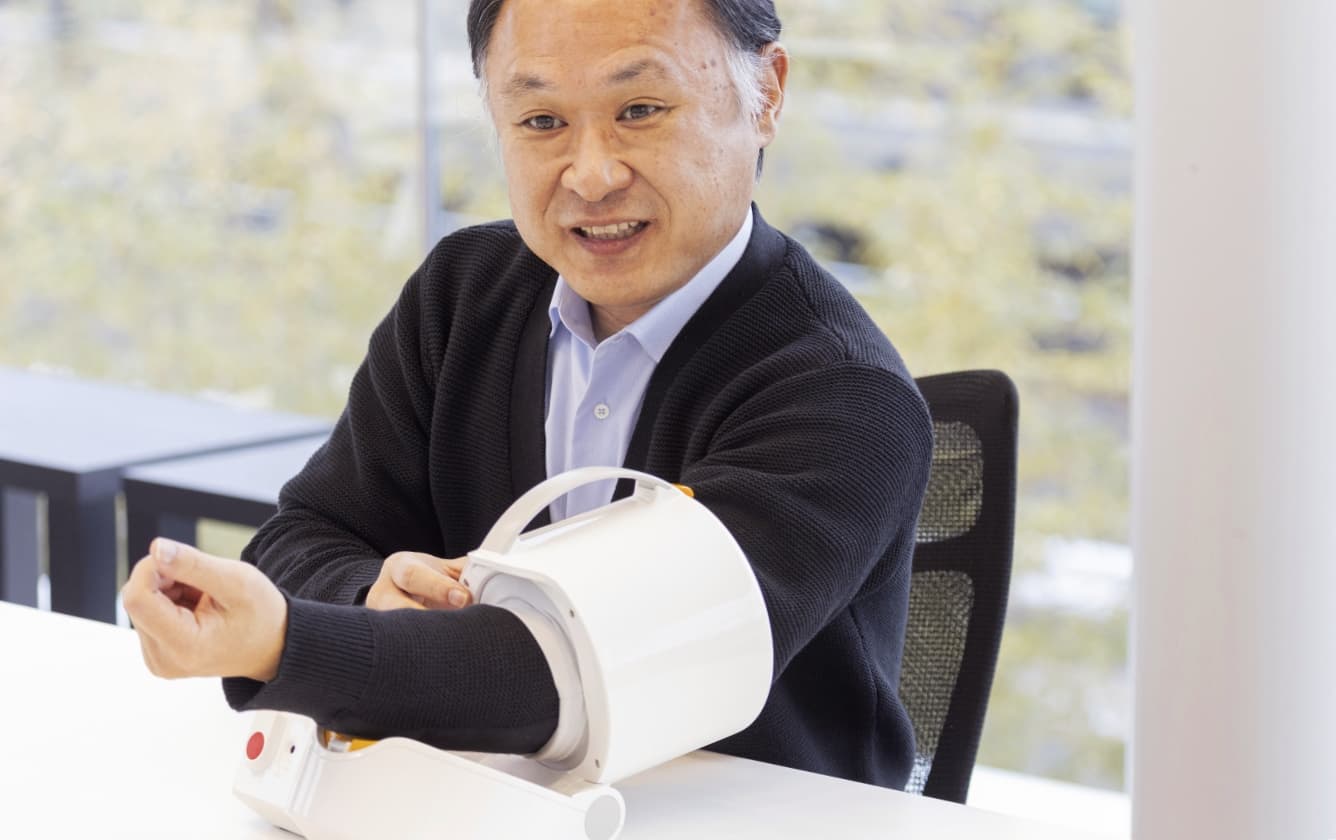

ユーザビリティの追求はまだまだ終わらない。血圧計の使い勝手が悪いと、ユーザーは血圧測定をやめてしまう。それなら、カフを巻く手間がかからず正確な測定が可能な血圧計の開発が必要だ。2004年に発売された「デジタル自動血圧計

HEM-1000

スポットアーム」では、腕を通すだけで自動的に上腕が圧迫され血圧を測定できる。さらに、正しい測定姿勢で、簡単かつ正確に血圧を測定できるようになった。

この血圧計の開発も、試行錯誤の連続だった。それまでの自動巻き付け機能は、ワイヤーを巻き付け、ギヤードモーターで引っ張ると“ギー”と機械音がする血圧計だった。家庭向けにするためには、もっとソフトな巻き付け機能が必要だ。そこで思いついたのが、巻き付ける空気袋内の圧力をセンシング(脈振動を検出)するカフとそれを上腕に巻き付ける2つのカフ構造だった。この

2つのカフ構造は、約15年後に発売する腕時計型血圧計「HeartGuide」に活かされている。

こうして、今までの機械音がする施設用の血圧計と違い、非常に静かな自動巻き付け機能付きの家庭血圧計を生み出した。だが、1つの問題を解決しても、商品設計や量産の工程になるとまた想定外の課題が出てきていた。

スポットアームの開発に携わっていた中西は「試作して課題が出てきて、対策して試して、また課題が出てきて……のくり返しでしたね」と当時をふり返る。「朝に作業を始めて……気づいたら夜遅い時間だったことも少なくありませんでした」と、谷口は笑う。さまざまな挑戦によりできあがったのがデジタル自動血圧計

HEM-1000 スポットアームだった。

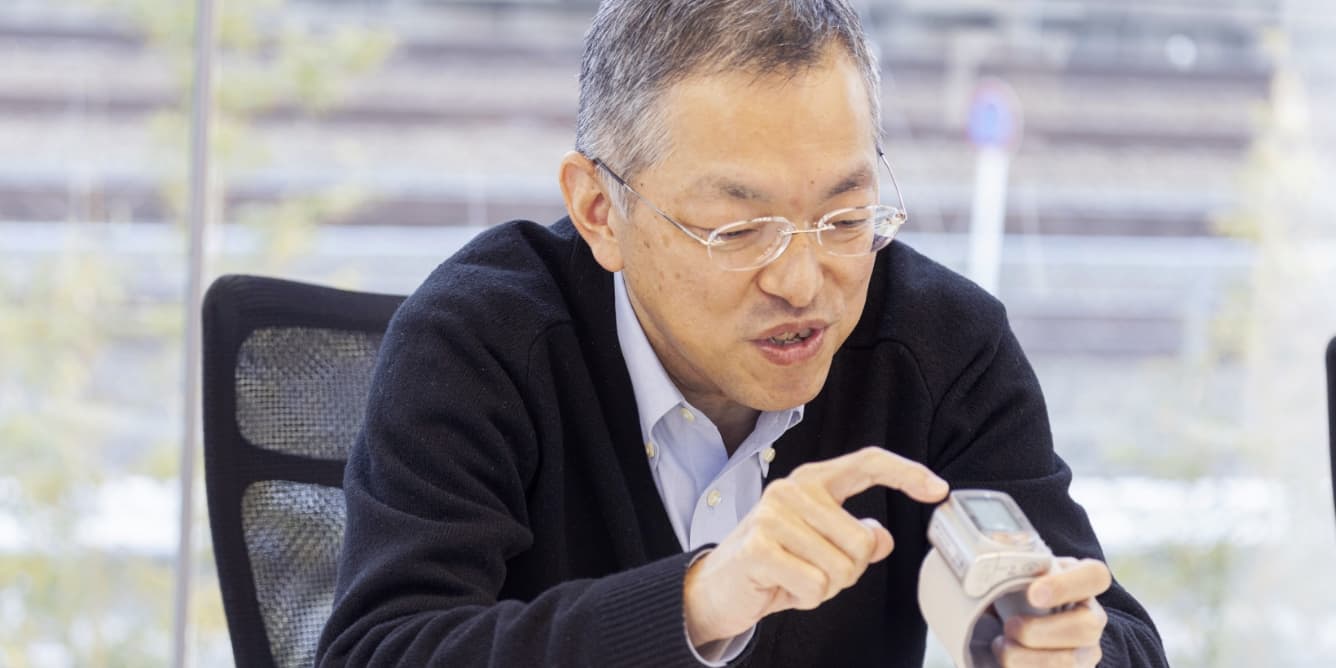

血圧に関するさまざまな臨床研究が進み、「日中の大きな血圧変動は、脳・心血管疾患の発症リスクがある」ということがわかってきた。オムロンが目指す「ゼロイベント」を実現するためには、日中の血圧変動も正しく把握できるようにしなければならない。そこで、気になった時にいつでも血圧を測れるように、さらなる小型化に取り組んだ。常時装着できるサイズの血圧計を開発するのは、大きな挑戦だったが、2018年、腕時計型のウェアラブル血圧計HeartGuideを発売。糸永が実験室で思い描いていた腕時計サイズの血圧計が約15年の時を経て実現した。

従来の手首式血圧計よりもさらに小型化するためには、本体もカフも進化させる必要があった。HeartGuideの開発リーダーである西岡はこう話す。「まず、本体を薄く小さくするために、空気をカフに送り込むモーター付きポンプを小型化しなければなりませんでした。パートナー企業と共同で、新たに薄型のポンプを開発しました」

カフもより細くする必要があった。カフは、血圧をセンシングする役割と、手首を圧迫する2つの役割を担っている。しかし、カフに空気を入れると風船状に膨らむため、細いカフでは均一に手首を圧迫することが難しい。では、どう解決したのか。「機能ごとにカフを分けることにしました。つまり、センシングするカフと圧迫するカフに分けることで、カフを腕時計のベルトサイズまで細くしたのです」と西岡は説明する。カフが丸く膨らむと均一に圧迫ができないという課題を解決するために生まれた、シグマ構造のアイデアがさらに発展して、HeartGuideに活かされている。

家庭血圧の普及とともに進化を続けてきたオムロンの血圧計。2021年、世界での累計販売台数は3億台を超えた。これだけ世界中の多くの人々に製品を届けられている理由は、どこにあるのだろうか。

「国ごとに医療制度も課題も異なります。例えば現在共同研究を進めているインドでは、家庭で血圧を測定すること自体の重要性を伝えることから始める必要があります。そのための学術活動も必要になります」と山下は話す。医療関係者とともに、さまざまな臨床研究や啓発活動を行い、その有用性をグローバルに発信し続けてきたことが今につながっている。

また、国ごとに異なる制度に対応して製品の許認可を取得できるような体制をもっていること。日本に許認可取得の専門部隊を置き、海外当局の最新の動向を常に把握して、開発部門にフィードバックするしくみを構築している。「あとは積み重ねが大切だと思います」と山下は話す。「許認可対応を繰り返すうちに、ノウハウが蓄積されていきます。開発と許認可部門の連携、対応がさらにスムーズになってきています」

そして、世界各地に販売拠点があること。世界のどこにいても、オムロン製品が必要な人のもとに届く状態になっているのだ。

1973年に血圧計第1号機を発売してから 2023年で50年。オムロン

ヘルスケアは循環器事業ビジョン「脳・心血管疾患の発症ゼロ」の実現に向け、新たなチャレンジを始めている。グローバルでの家庭血圧測定のさらなる浸透とデバイスの進化、家庭での心電図記録文化の創造だ。

血圧計のさらなる進化も続く。西岡は「HeartGuideでかなり小型化は進みましたが、それでもまだ『大きい』という声が聞こえてきます。ユーザビリティは改善し続けないといけませんね」と話す。

また、心電図など血圧以外のデータの扱いも、発展の余地がある。山下は「今後、得られるデータの量はさらに膨大になっていくでしょう。医師との情報共有で、患者さんでは気づかない危険性を察知できる可能性もあります。これからはさらに、新しいサービスやアルゴリズムの開発も強化していかなければならないと思っています」と話す。

経済成長が進む新興国ではまだ家庭での血圧測定は普及途上である。

「人々の健康に貢献したい」という想いも、それを実現するための技術も、血圧計の進化も今日までしっかりと受け継がれてきた。今後も、世界中のさらに多くの人々の健康を実現するために、バトンが引き継がれていくのだろう。