目次

1. 手首の関節の特性と起きやすい傷害

手首の関節の特性

手首の関節は正式には手関節と呼ばれ、前腕と手の平がつながっている部分です。多くの靭帯、神経が通っています。前腕は太いとう骨、細い尺骨、さらに8つの小さな骨(舟状骨、月状骨、三角骨、豆状骨、大菱形骨、小菱形骨、有頭骨、有鉤骨)で形成され、複雑な動きにも対応できる形状になっています。可動域が広く、とても自由に動きますが、非常に不安定な関節です。

スポーツで起きやすい腱鞘炎・ばね指・TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷

スポーツなどで使いすぎると、腱鞘炎(けんしょうえん)を引き起こすこともあります。手の使いすぎで起こる「ばね指」もその一つです。指を伸ばそうとしても引っかかる感じがして伸びにくいといった症状があります。手首の小指側に痛みを感じるときは、TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷の疑いがあります。主に手をつくなどの強い衝撃、スポーツや手首を使う作業で過度に使いすぎることで起こります。また、捻挫、骨折なども起こりやすい箇所です。

手首の疲労を放置すると、肘の故障に繋がることも

手関節の疲労蓄積は、肘を痛める要因にもなります。手首から肘関節までは、同じ筋肉と骨、腱がつながっているからです。手首の痛みから波及して軟骨の損傷、ゴルフ肘、テニス肘という流れで故障を招くことも珍しくありません。手首の痛みは、一つのサインになっていることもあります。

2. 手首のリカバリーケア方法

ストレッチで日常的に手首をケアする

日頃のリカバリーケアは、ストレッチが一番です。種類はさまざまありますが、一例を挙げれば、手首に痛みを感じない程度に前腕の内側(表)と外側(裏)の筋肉を伸ばすものがあります。肩の高さに片側の腕を伸ばし、反対側の手で指先、手の甲を内側と外側に返して前腕の筋肉を伸ばします。内側と外側は別で行います。時間の目安は各20秒程度を3セット。手首を返すと、前腕の筋肉が伸びている状態になります。

首・肩甲骨のストレッチや交代浴も効果的

手首の関節が痛むときは、その部位だけではなく、肩甲骨のストレッチも同時に行うことをおすすめします。肩甲骨周りの硬直が手首の痛みの原因になっていることも少なくありません。首、肩甲骨の柔軟性をしっかり持たせると手首、肘にかかるストレスを取り除くこともできます。ストレッチ以外のケアは、温冷交代浴も効果的です。血流を良くすることで疲労を回復できます。

手首に痛み、違和感を覚えたときはリカバリーケアの一環として、低周波治療機も活用できます。実際、使用する際、どこにパッドを貼ればよいのか説明します。

低周波治療器を使ったケア 症状別のパッドの貼り方

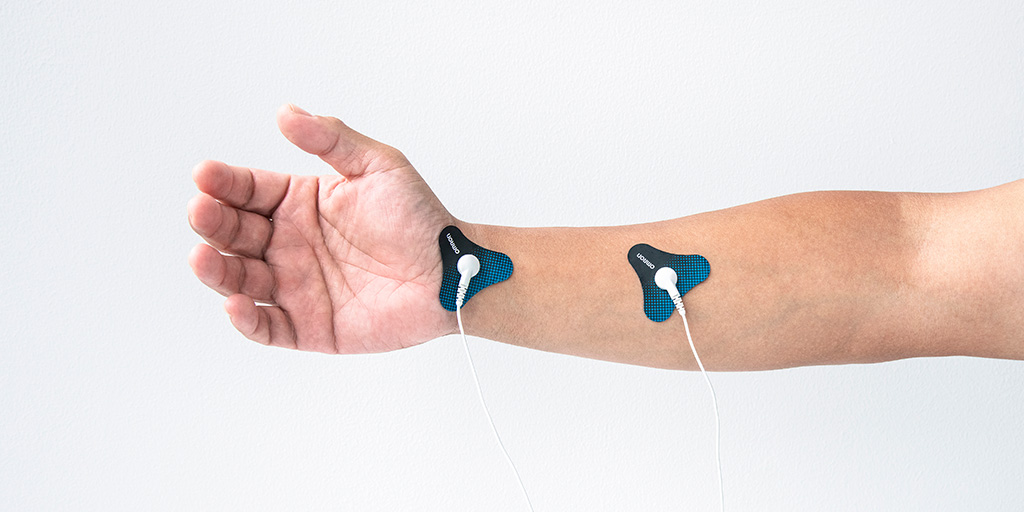

腱鞘炎をケアするパッドの貼り方

腱鞘炎の場合は前腕裏側の親指付け根付近にパッドを1枚貼り、対角線上に伸びる肘関節付近にもう1枚をセットします。(写真左)手首につながる筋肉は、肘関節から出ているので、そこをケアするようにしてください。低周波の強さは、痛みを感じない程度がよいでしょう。個人差によりますが、痛ければ痛いほど、効くものではありません。感覚的には気持ちがいい程度がよいと思います。

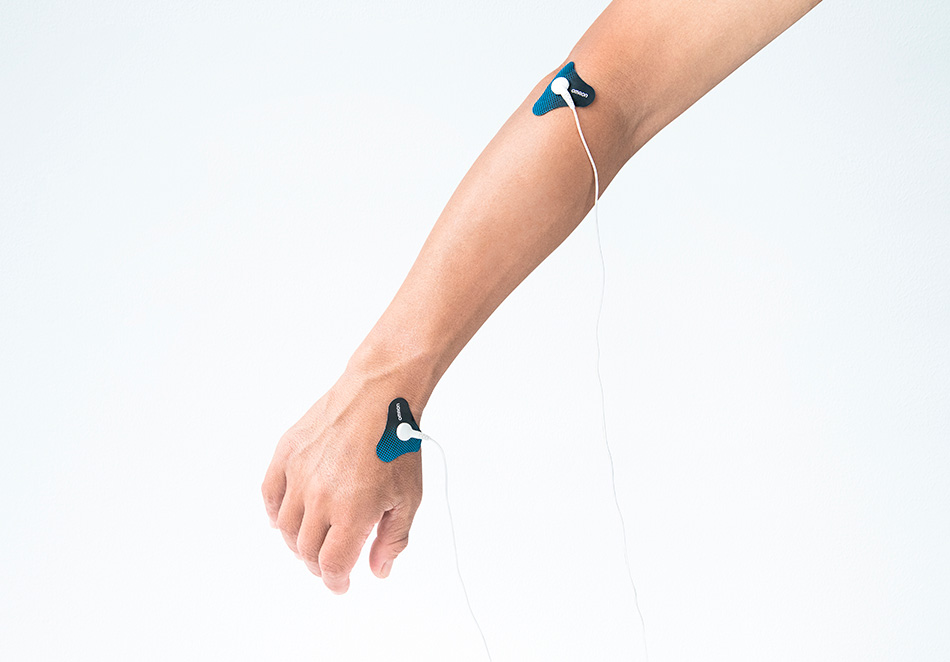

TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷をケアするパッドの貼り方

TFCC(三角線維軟骨複合体)損傷の場合は、前腕表側の小指付け根付近にパッドを1枚、そこから直線に伸びる肘付近にもう1枚をセットします。腱鞘炎と同様の理由で肘をケアするのがポイントです。(写真中央)

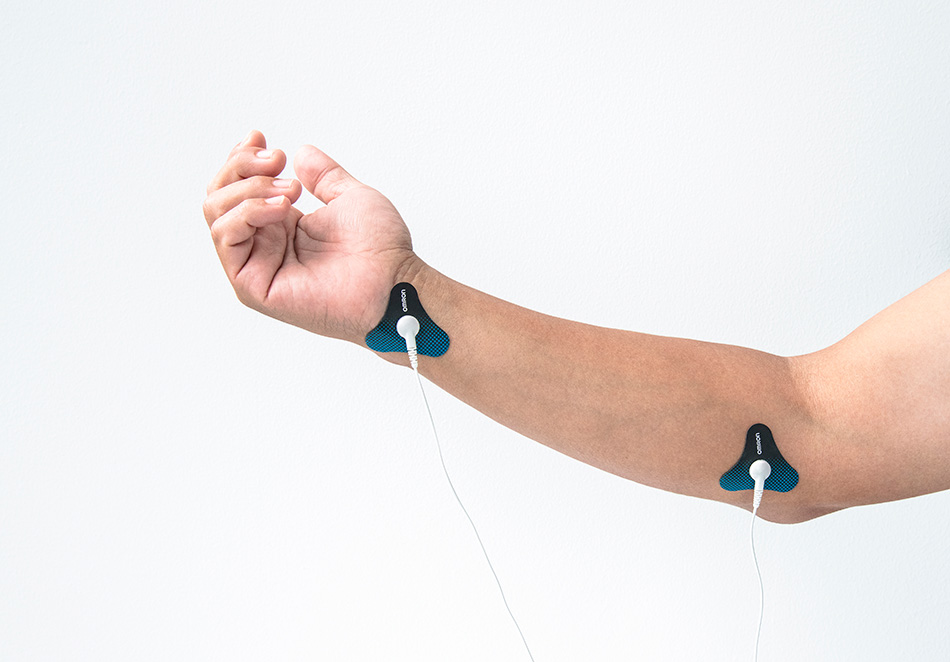

ばね指をケアするパッドの貼り方

ばね指の場合は、手の平のすぐ下(手首)にパッドを1枚貼り、前腕中央付近にもう1枚を貼ります。手の平に貼ると、不快感を覚える人もいると思うので、下側に貼るのがおすすめです。

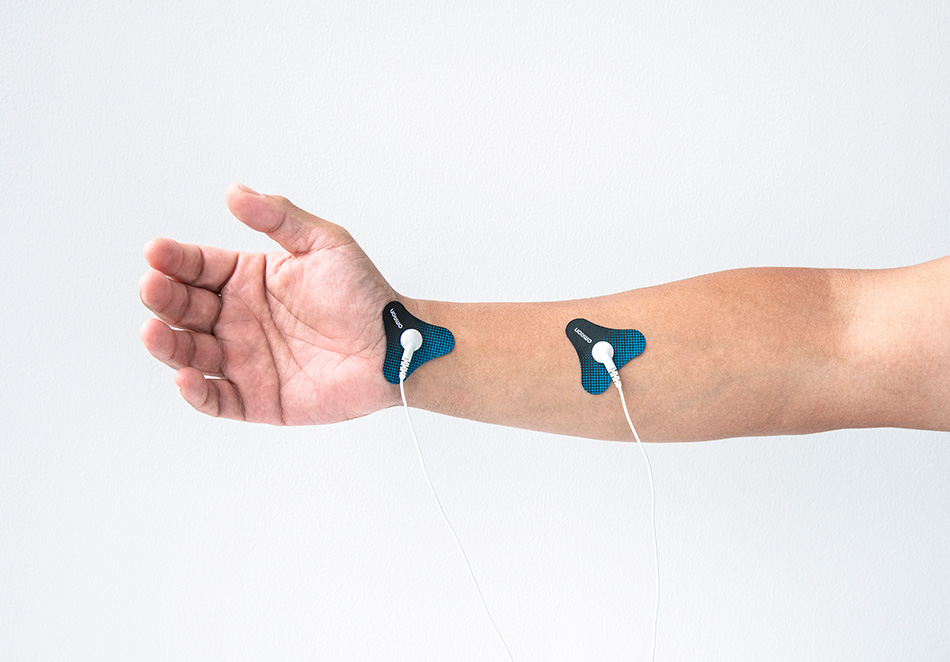

その他の手首の損傷にはマイクロカレントを

なお、骨折、捻挫、打撲、突き指であれば、痛みのある箇所に貼り、マイクロカレントでのケアもおすすめです。(写真右)