ポジションでも変わる低周波治療器の使い方

鉾久さんがケアの一環として低周波治療器を利用するようになったのは大学に入ってからのことでした。

「高校生の頃はケガをしている人が優先して使っていましたし、低周波治療器は『痛みがあるときに使うもの』というイメージを持っていました。ただ、大学に入ってから、低周波治療器には筋肉の疲労を和らげて、身体の動きをよくする機能もあると知り、『マッサージやストレッチとはまた違うケアで身体がどう変わるのか』という興味もあったため、私も使うようになりました」

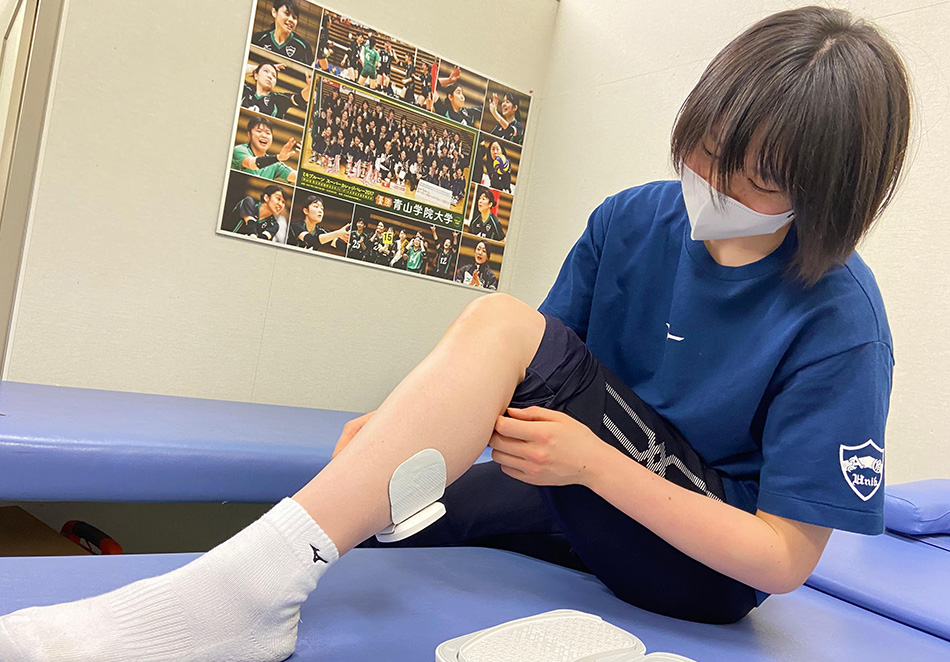

現在、青山学院大学女子バレー部には6台の低周波治療器があり、希望者は自宅に持ち帰って使える環境が用意されています。鉾久さんの場合は疲労が溜まりやすいふくらはぎや肩に使うことが多いとのこと。肩にも疲労が出やすいのは、セッターのポジションは肩より上のオーバーパスでボールを動かすことが多いためです。

「私はまだまだ身体の使い方が上手くないため、使わなくてもいい筋肉まで使うことで疲労が溜まりやすい面もあると思います。そんな肩の疲労も、低周波治療器を使うと固く突っ張っていた筋肉がほぐされて、練習中のパフォーマンスが良くなる感覚がありました」

ポジションが違うチームメイトはまた違った使い方をしています。

「スパイカーの選手たちは、スパイクの動作で肩のほかに膝などにも痛みが出やすいようです。そうした痛みを和らげるために練習後に低周波治療器を当ててケアをしている人もいますね。また突き指などの軽いけががバレーボールでは多いですが、そうした細かな部位にも低周波治療器を使えるのでチームのみんなが活用しています。ポジションや使う人の身体の状態によって、異なる部位にまた違った使い方ができるのも低周波治療器の良さだと感じます」

特にチーム全体の使用頻度が上がるのは、試合が多く組まれている時期だそう。

「試合が続く時期は練習の強度も上がりますし、ケアを工夫しないと週末の試合に向けてのコンディションづくりが難しくなります。そのため試合に長く出場している選手ほど、低周波治療器などを上手に使って身体の状態を整えていますね。また小さくて持ち運びもできるサイズのものは移動中に使うことも多いです。電車で試合会場に向かう時間などに低周波治療器を活用します」

6台の低周波治療器が導入されてからは1年ほどですが、もともとケアの意識が高かった青山学院大学の女子バレー部にとって、今や低周波治療器は日々のケアに欠かせないアイテムになっています。