忍耐強さの裏にある「諦観」

岩手県は、全国で北海道に次ぐ面積を持ち、四国とほぼ一緒の大きさです(岩手県面積1):15,275.01㎢)。東西、南北ともに広大で、県北・県南・沿岸部で特色が異なるため、「県民性」と一言で片付けられませんが、「物静かでおとなしい」、「忍耐強い」という性格は、共通しているように思います。

忍耐強さの裏に垣間見えるのは、「あきらめ」の感情です。岩手県には盛岡や北上などの都市圏もありますが、東北新幹線沿線地域以外の内陸部や山間部では、高齢化が進み、医療へのアクセスが困難な場所が多く、限界集落や過疎地域が多数存在します。そのような地域では医師の数も限られ、そこに暮らす住民は十分な医療へのアクセスができません。彼らはそのような環境の中で文句を口に出さず、忍耐強く生きています。そこには、彼らの医療に対する一種の「諦観」のようなものを感じるのです。

もう一つ、県民性として、非常に文化度が高いのが岩手県の特色です。絵を描いたり、読書したりするのが好きな方も多いですね(書籍雑誌支出金額2):17,597円で全国2位)。岩手県は、宮沢賢治や石川啄木などの文化人、偉人をたくさん輩出しています。岩手県民は口数こそ少ないですが、内に秘めた思想や想いには強いものがあるのだと思います。

岩手県の深刻な健康事情

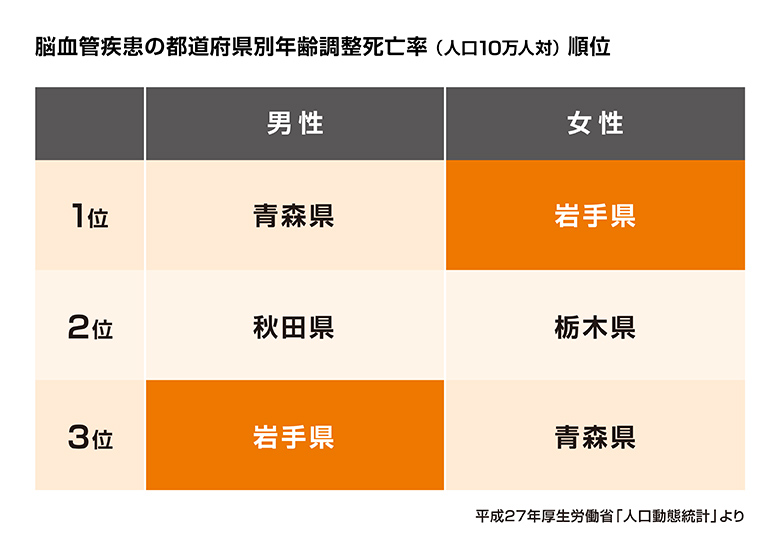

主要疾患の死亡率に関する都道府県ランキング3)(年齢調整死亡率※)をみると、岩手県は心疾患や脳血管疾患での死亡率が高く、心疾患の死亡率は男性2位、女性10位、脳血管疾患の死亡率は男性3位、女性1位です。

いま、岩手県では「健康寿命の延伸」と「脳卒中死亡率全国ワースト1からの脱却」の2つを大きな健康課題として掲げ4)、様々な施策が行われています。その効果が実っているのか、健康寿命5)は改善傾向にありますが(男性:71.85年で28位、女性:74.46年で34位)、脳血管疾患の死亡率はなかなか改善せず、依然として高い状況が続いています(下表参照 男性ワースト3位、女性ワースト1位)。

様々な原因が考えられますが、その一つに「食塩摂取量の多さ」があるのではないでしょうか。元々、岩手県に限らず、東北地方は食塩摂取量が多い傾向にあり、中でも岩手県は、平成24年に男女ともに食塩摂取量が全国1位という不名誉な結果を出してしまいました。しかし、その後の減塩運動や減塩教育が功を奏し、最新の平成28年の結果6)では、全国1位を脱することができました。昔と比べると、味噌汁の味付けも随分薄くなりましたし、漬物の塩分含量も減ってきています。ですが、まだまだ岩手県民は塩分を摂りすぎだと思います。岩手県の脳血管疾患の死亡率の改善を目指すなら、もっと食塩摂取量は減らすべきです。脳心血管疾患の原因となる高血圧を予防するためにも、食塩摂取量は1日6g未満に控えるのが理想ですね(高血圧学会減塩委員会では、血圧が正常な人も1日6g未満の食塩制限を推奨しています)。

※年齢調整死亡率:人口構成の異なる集団間の比較のため、死亡率を一定の基準人口に当てはめて算出した数値

医療アクセスの問題は、「予防」でカバーするしかない

岩手県の一人当たりの国民医療費7)は、全国32位(32.12万円)と少ない特徴があります。これは、県民が健康で医療を受けずに済んでいるのではなく、前述した通り、医療へのアクセスが大変困難な地域が多く、必要な医療を受けられない人がたくさんいることを意味しています。これは本当に深刻な問題です。受診のためのバスの運行さえ、廃止されています。

住民が望んだとしても、病院を増やしたり、医療過疎地域に十分に医者を配置することは現実的に難しく、この状況の中でできるベストの対策は、一人ひとりが「病気にならないように予防すること」です。「予防」のために、現時点で最も有効な手段として考えられるのは、「家庭血圧測定」です。高血圧は、脳卒中や心疾患などを引き起こす原因となりますので、毎日家庭で血圧を測り、自分自身の血圧を管理することは、予防医学の観点から非常に重要なことなのです。

大迫研究で明らかになった、家庭血圧測定の重要性

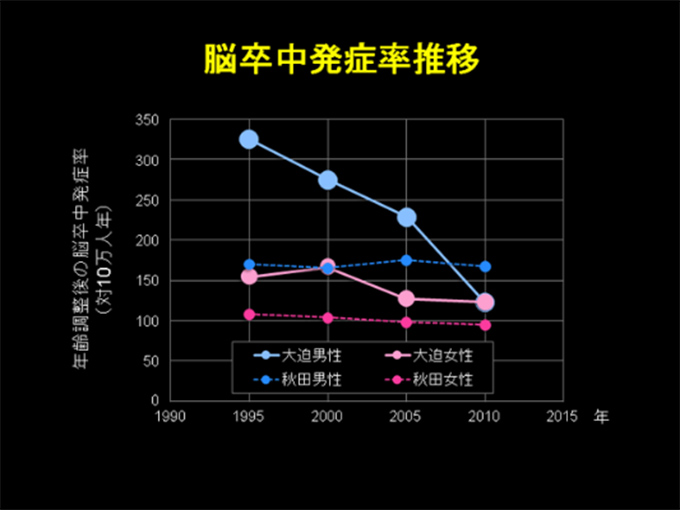

岩手県に、大迫町(おおはさままち)(花巻市)という場所があります。ここは東北地方の典型的な農村地域で、寒冷地だったことに加えて食塩摂取量も多く、かつては高血圧や脳卒中の多発地域でした。そんな中、家庭血圧測定を通じて住民の健康意識を高めようと始まったのが「大迫研究」です。この研究は1986年に始まって以来、今でも大迫住民の協力のもと、家庭血圧と将来の病気との関係を追跡研究し続けています。この研究によって、「家庭血圧の値は、病院で測る血圧値よりも心血管疾患による死亡と強く関係する8)」ことや、「家庭血圧の値は病院で測る血圧値よりも、将来の脳卒中発症の危険性を反映している9)」ことなど、いくつもの大発見があり、「家庭血圧測定の重要性」が世界中に認識されるようになりました。

さらに、この研究に参加してくださる住民の方々の健康へのモチベーションも非常に高まりました。大迫町民の健康意識はどの地域よりも高いのではないでしょうか。今では、「大迫町の住民は家庭血圧計を1人1台持っている」と言っても過言ではありません。高血圧かどうかに関わらず、皆さんが毎日家庭血圧を測って健康の指標にしているのです。

実際、大迫研究を始めてから、大迫町の脳卒中の発症率は大幅に低下しました。研究開始当初、特に男性の脳卒中の発症率が高かったのですが、今では当時の半分以下になりました(下図)。医療アクセスの悪さは変わらない状況の中で、家庭血圧測定を行うだけでこれだけ発症率が抑えられるのですから、家庭血圧測定は、病気の「予防」のために非常に利用価値の高いツールといえるのではないでしょうか。

止まらない高齢化、健康保持のために何ができるか ~家庭で血圧を測る意味とは~

全国的な広がりをみせる高齢化ですが、岩手県の高齢化もかなり深刻で、65歳以上の人口が占める割合10)は31.9 %と高い状況です。岩手県内の地域によっては、ほぼ2人に1人は65歳以上の高齢者という場所もあります。高齢世帯や独居高齢者も増加しており、そういった方々の健康保持をどうするべきか、これからさらに大きな問題になっていくことでしょう。高齢化に伴い、生活習慣病だけでなく、認知症やうつ病の方もどんどん増えていきます。医療へのアクセスが不便な地域が多い上、保健師や訪問看護師の方々が頻繁に個別訪問することにも限界があります。そうなると、この高齢化社会における健康保持の方法としては、やはり「予防」しかありません。

高齢者に多くみられる認知症ですが、現代の医療でも認知症の多くは治療困難なため、認知症になる前に「予防」していく必要があります。高血圧、糖尿病などの生活習慣病は認知症の発症とも関わりがありますので、生活習慣病の早期発見・早期治療は、認知症予防の観点からも非常に大切なことなのです。

「家庭血圧を測る」ということは、単に毎日の数値を追うことだけが目的ではありません。測定を習慣化することで、健康意識を向上させることに大変役立つのです。自身の血圧値を気に掛けることで、自然と食塩摂取量も減るでしょうし、運動を心掛けるようになるかもしれません。また、何らかの慢性疾患の薬を服用している人は、「決められた通りにちゃんと服薬しよう」という意識向上にもつながります。

高齢化社会に立ち向かい、自身で病気を「予防」していくために必要なこと、それは「高血圧であるかどうかにかかわらず、毎日家庭で血圧を測る習慣をつけること」なのです。

地方における医療アクセスの不便さを解消すべく、岩手県でも遠隔管理システム等を使った、住民の健康を保持する方法が次第に開発・導入されつつありますが、地方住民の方々の医療に対する「あきらめ」の感情を払拭できるまでには至っていません。医療面での不便さを「仕方ないこと」と諦めてしまうのではなく、「自分の健康は自分で守る」という視点を持ち、家庭血圧測定のように、一人ひとりが「できること」から取り組んでいけたらいいですね。

参考

1) 国土地理院 HP 都道府県別面積 平成29年

2) 総務省統計局「家計調査」平成28年

3) 厚生労働省「人口動態統計」

4) 健康いわて21プラン(第2次)

5) 厚生労働科学研究

6) 厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査報告」

7) 厚生労働省「平成28年度国民医療費の概況」

8) Ohkubo T et al. J Hypertens. 1998; 16:971-975

9) Ohkubo T et al. Blood Press Monit. 2004; 9:315-320

10) 内閣府「平成30年版高齢社会白書」