「てーげー」でおおらかな沖縄県民

沖縄の人は「陽気」で「楽天的」だといわれます。実際に、明るくおおらかな人が多く、皆さんの持つ県民イメージと実際の県民性は合致していますね。

「てーげー」という島言葉(琉球方言)はご存知でしょうか?「大概(たいがい)」という意味で、「おおよそ」、「適当」、「いい加減」というニュアンスで使われます。沖縄県民の性格や人生観はこの「てーげー」という言葉にかなり表されているかもしれません。沖縄県民の「てーげー」な例としてよく挙げられるのは、「時間のルーズさ」です。沖縄には、「ウチナータイム」という独特の時間感覚が存在します。飲み会や会合などが時間通りに開始されるのは稀なのです。遅刻にしても、遅刻する側に罪悪感はありませんし、待つ側も全く苛立ちはありません。近年は、本土との接触が増えるとともに職場やビジネス関係などでは時間や物事への対応が厳しくなってきてはいますが、県民性としての「てーげー」は基本的には変わっていないと思います。「時間に縛られない」というだけでなく、細かいことを気にせず、心が広く、他者に対して優しいというのは、沖縄県民の良さでもあります。

下がり続ける平均寿命の全国順位

沖縄は「県民所得」が全都道府県の中で最下位です。しかし、沖縄を訪れる人は、沖縄から「貧しい」というイメージは受けないのではないでしょうか。確かに生活は豊かとはいえませんが、温暖な気候の中、まばゆいばかりの自然に囲まれ、のんびりとゆっくりした時間が流れる沖縄には、統計や数字には表れない「豊かさ」があるのです。

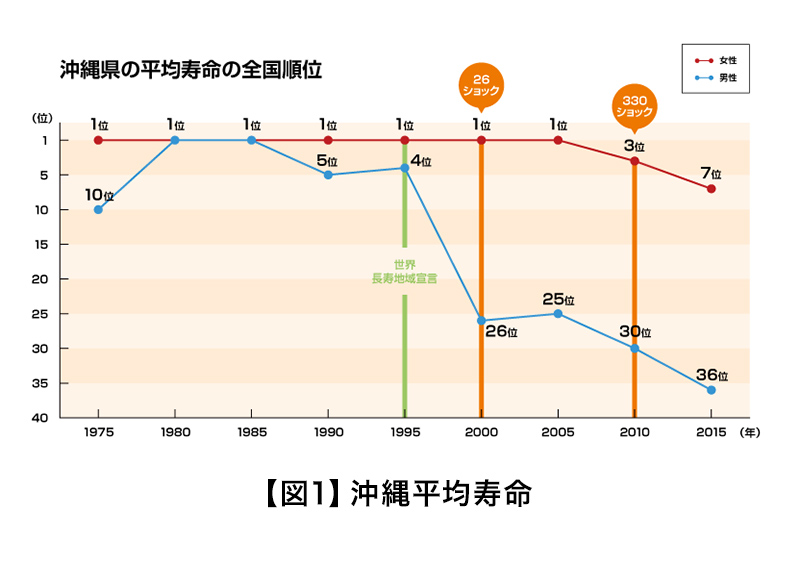

しかし、この「豊かさ」とは裏腹に、沖縄県民の「身体の健康」は危ぶまれています。かつて沖縄は「長寿県」といわれ、「健康で長生きしたければ沖縄に学ぼう」とさえいわれてきました。しかし、現在では、その「長寿県」の座を他県に譲り渡す状況が続いています。表1の「沖縄県の平均寿命の全国順位」をご覧ください。1995年に沖縄県は「世界長寿地域宣言」を発表しましたが、そのわずか5年後には、男性の平均寿命が26位に急落してしまいました(26ショック)。そして、2010年にはついに、長年にわたり1位をキープし続けていた女性の平均寿命も3位に落ち(男性30位で330ショック)、その後も男女ともに下降の一途をたどっています。直近のデータ(2015年)でも、男性36位(80.27年)、女性7位(87.44年)なので、もはや「沖縄=長寿」といえない状況が続いているのです。

厚生労働省「都道府県別生命表」より作図

長寿でなくなった要因に「食の欧米化」

平均寿命の延びが小さくなっていることは、世界長寿地域宣言をするかなり前の段階で研究者の間で危機感をもってささやかれていました。なぜなら、長寿をもたらしていた沖縄の伝統的な生活スタイルや食習慣が「欧米化」によって崩れつつあったからです。

かつて、沖縄で長寿を全うされる方々は、質素な食事を好み、野菜や大豆製品中心の食事をしていました。肉はほとんど食べない上に、食べる時には時間をかけて煮込むなど、余分な脂肪分を落とす調理方法が採られていました。しかし、戦後、米軍統治が始まるとともにアメリカの食文化が沖縄に上陸し、手軽でボリュームのあるファストフード店や飲食店が次々にできたことで、沖縄の伝統的な食文化は影を潜めていきます。そして、子供~若者を中心に、高脂質で高カロリーなアメリカの食文化が好まれるようになったのです。

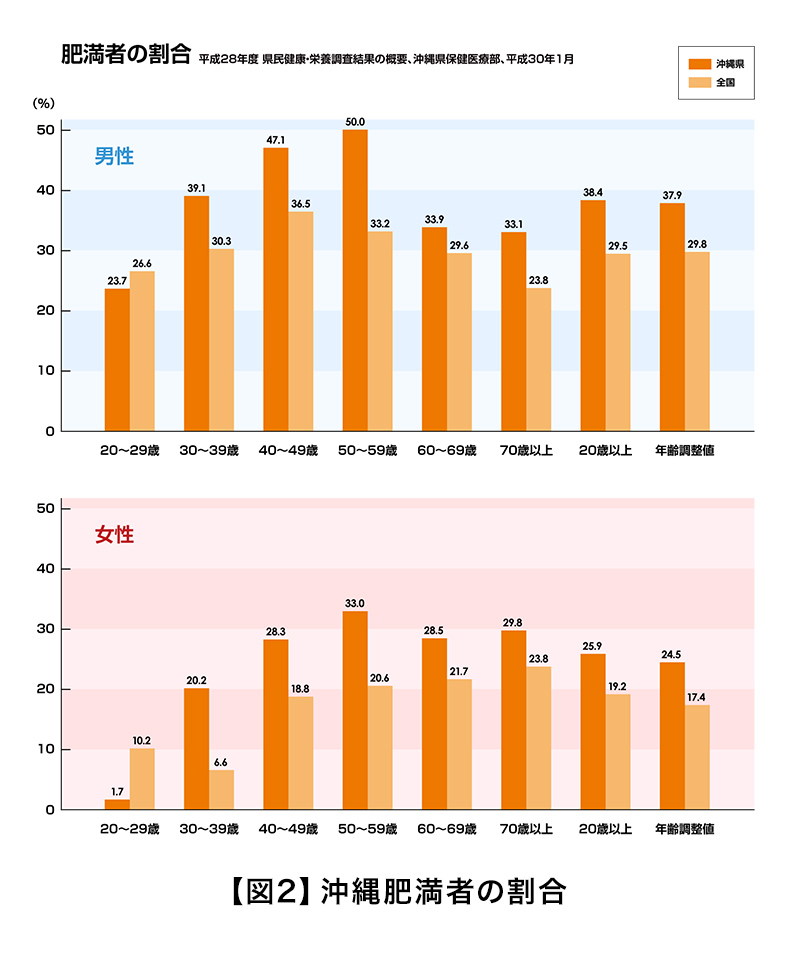

この「食の欧米化」によって、肥満者はみるみると増えていき、今では、沖縄県民の「肥満の多さ」は、大きな健康問題となっています。「沖縄は日本一の肥満県」ともいわれています。「20歳以上の肥満者の割合」を見ると、男性約4割、女性約3割で、男女ともに全国平均を上回っています。特に 40~50 歳代の男性では、およそ2人に1人が「肥満」です(図2)。沖縄で「糖尿病の死亡率」が高いのも(糖尿病の死亡率ランキング:全国男性6位、女性1位)、この「肥満」が原因でしょう。

また、肥満の人は正常体重の人に比べ、「高血圧」を発症する頻度が2~3倍高いといわれています。高血圧は、脳卒中や心筋梗塞をはじめ、多くの疾患を引き起こし、死に至るリスクを高める「万病のもと」です。実際に、沖縄の「働き盛り世代」の脳卒中、心筋梗塞による死亡率が高いのです。肥満の人は体重管理だけでなく、血圧にも注意が必要です。

※身長と体重のバランスから肥満度を判定する数値。BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)の数値で表す。

BMI 25以上は「肥満」と定義されている。

肥満解消のために、「かつての人が実践していた伝統的な生活スタイルに今すぐ変えよう」という発想は、現実的ではないでしょう。美味しくて、リーズナブルで、満腹になれる食べ物が街中に溢れているのです。しかし、日々の生活でできることもあるはずです。「食事は腹八分目にする」、「運動を心掛ける」など、肥満の解消に向けて、できることから取り組んでみてください。血圧についても、自分の健康指標として気にかけ、家庭で血圧を測る習慣を付けましょう。

沖縄の深刻なアルコール問題

沖縄の抱える、もう一つの大きな健康問題は、「アルコール」です。端的に言うと、沖縄県民は「飲みすぎ」なのです。沖縄には安く飲める居酒屋が多く、「仲間と集まり夜遅くまで飲む」というのが沖縄県民にとっての日々の楽しみになっています。仲間との時間を楽しむこと自体は良いことですが、飲みすぎて健康を害してはいけません。

「肝疾患の死亡率」は、男女ともに全国1位で、全国平均の約2倍の死亡率です。沖縄の肝疾患を引き起こす原因の大部分はアルコール性のものですから、飲酒量には本当に気を付けていただきたいです。

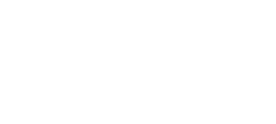

みなさん、「節度ある適度な飲酒量(適正飲酒量)」はどのくらいかご存知でしょうか? ビールだと約500ml、日本酒だと1合、泡盛(30度)だと0.5合、ワインだとグラス2杯弱です。この適正飲酒量を知らず、その場の楽しさから、つい飲みすぎてしまっていませんか? 表1に生活習慣病のリスクを高める飲酒量の目安を示しますので、お酒を飲む際にはこの量を思い出し、節度ある量で仲間との時間を楽しみましょう。

働き盛り世代の健康状態の改善を

先ほどお話ししたように、「肥満」と「アルコール」は、確実に沖縄県民の健康を脅かしています。それに加えて、沖縄は車社会なので、運動不足になりがちです。年間を通じて暑いため、車移動が多くなるのは無理もありません。

高齢者の中には、今も伝統的な沖縄のライフスタイルを続け、元気に長生きされている方もたくさんいらっしゃいます。しかし、「働き盛り世代」の方々は、アメリカ風の食事で育ってきていますから、今もそれを当たり前として好み、運動不足も相まって、不健康な状態にあり、これから先が心配です。「働き盛り世代(35~64歳)の死亡率」は男女ともに全国より圧倒的に高く、これが平均寿命の延びを抑制する要因にもなっています。2017年の「職場における定期健康診断実施結果(都道府県別)」を見ても、沖縄は「有所見者」(定期健康診断受診者のうち、異常の所見があった人)の割合が64.7%で全国ワースト1です。しかも、この有所見者の割合(有所見率)は7年連続のワースト1ですから、いかに働き盛り世代の健康状態が悪いか、データからも明らかです。また、特定健診の受診率においても、若年~働き盛り世代で受診率が低く、健康管理に対しての意識の低さがうかがえます。自身の健康管理が「てーげー」になってしまっている人が多いのではないでしょうか。その結果、沖縄県は全国平均に比べて外来受療率は低く、入院受療率が高くなっているのです。

長寿日本一を取り戻そう

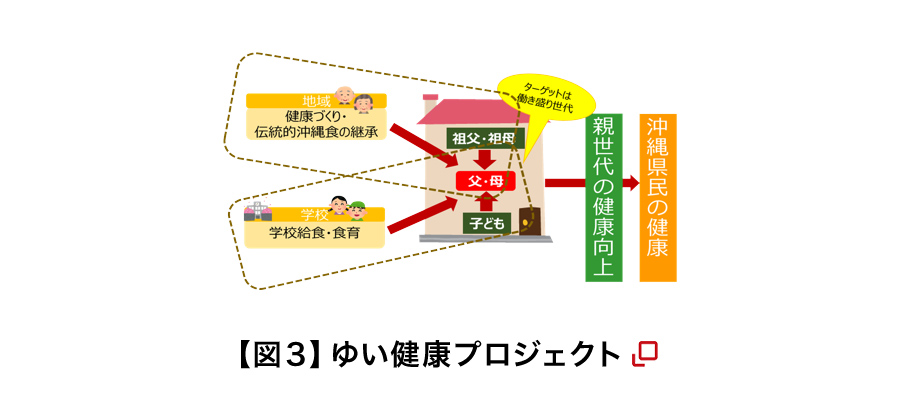

沖縄県では、官民一体となって健康づくり運動を推進すべく、2014年に「健康長寿おきなわ復活県民会議」を立ち上げるなど、長寿日本一復活に向けて動き出しています。琉球大学では、大学の持つネットワークを活かした健康行動実践モデル実証事業「ゆい健康プロジェクト」(事務局長を日本高血圧協会沖縄県支部副支部長が務める)を展開し、大きな成果を挙げています(「第5回健康寿命をのばそう!アワード」で厚生労働省健康局長〈団体部門〉優良賞受授賞)。

このプロジェクトは、「地域や子どもに対して食育や健康教育を行うことで、親世代(働き盛り世代)の健康を向上させよう」とするアプローチです(図3)。沖縄では人と人との繋がりが非常に密接なので、その絆を活用しての取り組みは、とても効果的でした。このアプローチの結果、健診受診率が向上し、肥満者のBMIが低下しただけでなく、学校や子ども達への介入によってその保護者の体重・BMIまでも下げることができたというのですから、本当に素晴らしいことです。

この他にも、県や国の関係機関、保健医療団体、婦人団体、商工団体などで構成される「チャーガンジュー沖縄応援団」という、県民の健康作りを支援する組織もあります。チャーガンジューはいつも頑丈・健康という意味です。

このように、現在、多彩な活動やプロジェクトが様々な角度から行われているところですから、今後もこれらの活動がしっかり継続されていけば、県民の健康意識のも高まりと行動の変容によって、「長寿日本一」の復権に近付くのではないかと期待しています。

さいごに ~沖縄県民のみなさんへ~

「健康長寿沖縄」というステータスは、沖縄の先人たちが創り上げた「誇り」です。これを失うわけにはいきません。県民全員が生きがいを持ち、長く豊かな人生が送れるよう、まずは自分の健康から見直してみましょう。特に、働き盛り世代の方は、健康管理が「てーげー」になりがちなので、注意してくださいね。

沖縄県民の健康管理のポイントは、以下の3つです。

- ●検診(特定健診やがん検診含む)をきちんと受けること

- ●肥満を改善すること

- ●お酒を飲みすぎないこと

これに加え、「家庭での血圧を測ること」が健康管理に大変有効なので、是非毎日の習慣として取り入れてみてください。

島言葉の「なんくるないさ」の本来の意味をみなさんご存知でしょうか?単に「なんとかなるさ」という楽観的な見通しを意味するものだと思っている方も多いと思いますが、正式には、「まくとぅそーけーなんくるないさ」という定型句なのです。「まくとぅそーけー」は「人として正しい行いをしていれば」という含意ですから、「挫けずに正しい道を歩むよう努力をすれば、いつか良い日が来る」というのが正式な意味なのです。自身の健康に対しても、途中で挫けずにコツコツと、できることから努力していきましょう。そうすれば必ず、先人たちが築いた「健康長寿沖縄」という「誇り」を取り戻せる日が来ることでしょう。

参考

厚生労働省「国民生活基礎調査」

厚生労働省「人口動態調査」

厚生労働省「患者調査」

厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況」

総務省統計局「家計調査」

厚労省「定期健康診断結果報告」

政府統計の総合窓口e-Stat

健康おきなわ21

第7次沖縄県医療計画

琉球大学「ゆい健康プロジェクト」

「チャーガンジューおきなわ応援団」

山川杉乃 琉球新報コラム「南風」:なんくるないさ 2013年1月17日