地域愛に溢れる県民性

山梨県民は、「地元愛が強い」とよくいわれますが、実際に、地域社会との関わりを重要視する傾向が強いですね。私は、18年前に熊本県から山梨県に移り住みましたが、当初、山梨県ならではの「地域との強い関わり」に戸惑ったものです。地域の行事は、ときに仕事よりも優先され、それが社会的にも許されるのですから、驚きです。例えば、自治会の集会、冠婚葬祭、防災訓練、地域クリーン作戦、道祖神(どうそじん)祭り、地区運動会など、世帯主はこれらの地域行事に率先して参加するのが当然であり、「暗黙の了解」になっています。

ちなみに、山梨県は公民館数(人口10万人あたり)1)が全国2位です。この「公民館の多さ」は山梨県の県民性をよく表しているのではないでしょうか。

実際、地域の集会や催しで公民館はよく利用されており、県民の地域との関わりの強さやコミュニティーを重視する県民性を垣間見ることができます。

健康維持に寄与する、「無尽」という文化

山梨県に根差した独特な郷土文化に、「無尽(むじん)」というものがあるのはご存知でしょうか?無尽とは、友人・知人など特定のメンバーで集まり、お金を出し合って飲み会や旅行などを楽しむものです。また、そのメンバーでお金を出し合い積み立てておき、メンバーやグループの目的のために役立てる場合もあります。この独特な文化は、鎌倉時代に庶民同士の融資制度から始まったもので、「互助会」のようなものとして捉えれば分かりやすいかもしれません。元々、急な冠婚葬祭など、まとまったお金が必要な際にお互い助け合うためにできた文化ですが、今の時代においては、融資制度としての側面はほとんどなくなり、定期的なメンバーの会合や飲み会などに活用されています。

この「無尽」の文化は、県民の健康にも大きくプラスに影響しています。無尽に所属することによって、人と人、地域との信頼関係は強くなりますし、定期的な無尽の会合があることで、高齢になっても社会との結びつきが維持でき、「孤立」を防ぐことができるのです。また、家族や自分でも気付けなかった健康面の些細な変化にも、定期的に会う無尽のメンバーは気付いてくれます。メンバーと健康情報をシェアしたり、日頃のストレスを発散したり、「無尽」は山梨県民の心身の健康維持に大きな役割を担っているといっても過言ではありません。

山梨県の健康長寿の秘訣とは

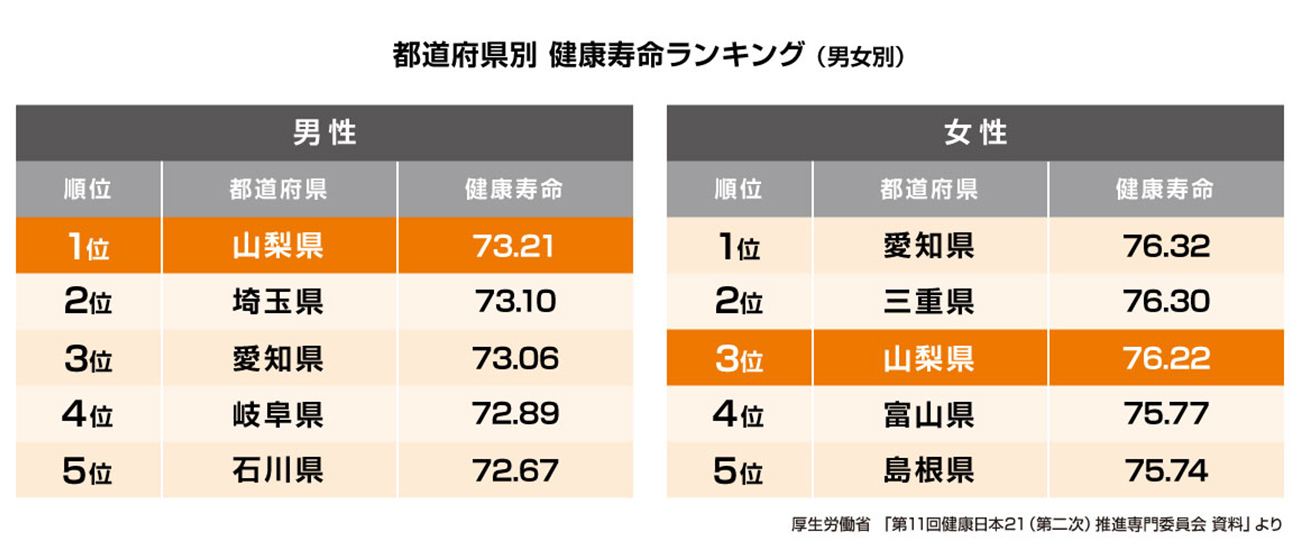

山梨県は健康寿命2)の長い県です(都道府県ランキング【健康寿命】73.21年で男性1位、76.22年で女性3位)。

健康寿命の長さの秘訣に関して、ハッキリとした理由はわかりませんが、思い当たるポイントは四つあります。

一つ目は、前述の「無尽」文化の存在です。たとえ高齢者であっても、人や地域との交流の中で適度な緊張感を保ちつつ、ストレス発散の機会を持ち、声を掛け合いながら自立して生活するという観点で、「無尽」には健康寿命を伸ばす効果があると思います。

二つ目は、生活する上での「ストレスの少なさ」です。都内や他の関東圏に比べ、時間に追われて生活する感覚がなく、「スローライフ」とでもいうべきゆったりとした時間が流れています。また、空気も綺麗で、緑に恵まれた豊かな自然環境で、「適度に田舎」というのも健康に良いのかもしれません。

三つ目は、「健康的な食生活」です。山梨県は海に面していないこともあり、日々の食卓には、野菜や山菜など山の幸が多く並びます。今の時代、どんな食材でも比較的簡単に手に入るようになり、食事内容も変化してきましたが、昔ながらの質素でシンプルな調理法や食生活を好む方が、山梨県には多いように感じます。

最後に、県民の健康意識の高さも、健康長寿の理由の一つかもしれません。山梨県では、特定健診やがん検診などの受診率が高いことが知られています(平成27年度特定健診受診率3):山梨県55.6%)。また、その健診結果を外来受診時に持参し、主治医と自分の健康状態に向き合おうとする熱心な方も多くいらっしゃいます。高血圧患者さんにおいても、家庭血圧を毎日測定して几帳面に記録し、内服薬も指示通りにしっかり飲んでくださるアドヒアランス※の良い患者さんが多い印象です。山梨県には、自身の健康に対してきっちり向き合う、真面目な性格の方が多いのかもしれませんね。

※アドヒアランス:患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けること(公益社団法人 日本薬学会 薬学用語解説より)

さらなる健康長寿を目指して

山梨県民は、かつて食塩摂取量が非常に多く、平成22年のデータ4)では、全都道府県の中で一番多く食塩を摂取していました5)。現在は、当時より着実に摂取量は減少しているものの、最新(平成28年)の1日当たりの食塩摂取量は、男性で11.1g(全国14位)、女性で9.4g(全国14位)となっており6)、まだ全国平均7)(男性 10.8g、女性 9.1g)より多い傾向にあります。

山梨県で食塩摂取量が多い理由はわかっていませんが、もしかすると「無尽」によって外食の機会が多くなり、お酒を飲むことで味つけの濃いものを美味しく感じ、気付かないうちに塩分を摂りすぎてしまうのかもしれません。また、山梨県には、「ほうとう」という郷土料理があります。小麦粉を練って作った太くて長い麺を、カボチャなどの野菜とともに味噌仕立ての汁で煮込んだ料理で大変おいしいのですが、塩気の強い味噌で煮込むため、塩分含有量が高いのが難点です。山梨県民は基本的に健康的な食生活を送っていますが、外食や味付けの濃さでついつい食塩摂取量が多くなってしまっているのかもしれませんね。

<参考>山梨県の郷土料理「ほうとう」

これから先、山梨県民の高血圧予防の観点から、さらに減塩を推奨する必要があると感じています。また、減塩だけでなく、肥満の解消や糖尿病予防のための食事・運動指導など、健康意識を全般的に「底上げ」できるような啓発活動に、私としても力を入れていきたいと考えています。ただ、健康に関しての啓発活動は、医師だけが熱意を持って取り組んでも効果はありません。行政や地元メディアなども一丸となって、県民への健康情報発信に積極的に取り組んでいくべきだと思います。

現状では、「山梨県は健康寿命も長く、県民は健康だ」と、行政も地元メディアもどこか安心してしまっているように感じます。しかし、人口減少・高齢化は山梨県でも深刻な問題になりつつあります。今後、正しい健康知識に基づいて、生活習慣を見直し、病気を未然に防ぎ、一人ひとりが健康を管理していく必要性はますます高くなっていくことでしょう。

今は「無尽」という地域コミュニティーによって、独居高齢者の孤立や高齢者の見守りの問題も、ある程度防ぐことができており、その存在意義は大きいものです。しかし、県民の健康維持・管理を、この「無尽」のみに頼っていてはいつの日か限界も来ることでしょう。健康に関する情報は常に多方面から発信していき、県民一人ひとりに届くまで、根気強く啓発していく必要があると、私は考えています。

参考

1)文部科学省「社会教育調査(H27年度)」、総務省統計局「人口推計(平成28年)」

2)厚生労働省「第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料」

3)厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ(平成27年度)」

4)厚生労働省「平成22年国民健康・栄養調査結果」

5)山梨県「健やか山梨21(第2次)」

6)厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査報告」

7)厚生労働省「平成29年 国民健康・栄養調査結果の概要」