毎月17日は「減塩の日」。高血圧対策および減塩・ナトカリ比の認知・意識に関する調査を実施

オムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社)は、毎月17日の「減塩の日」に向けて、高血圧対策を意識した生活習慣についてのアンケート調査(以下本調査)を実施しました。「減塩の日」とは、日本高血圧学会によって制定されたもので、毎月17日に、高血圧の予防・治療のための減塩に取り組むことを呼びかけています。

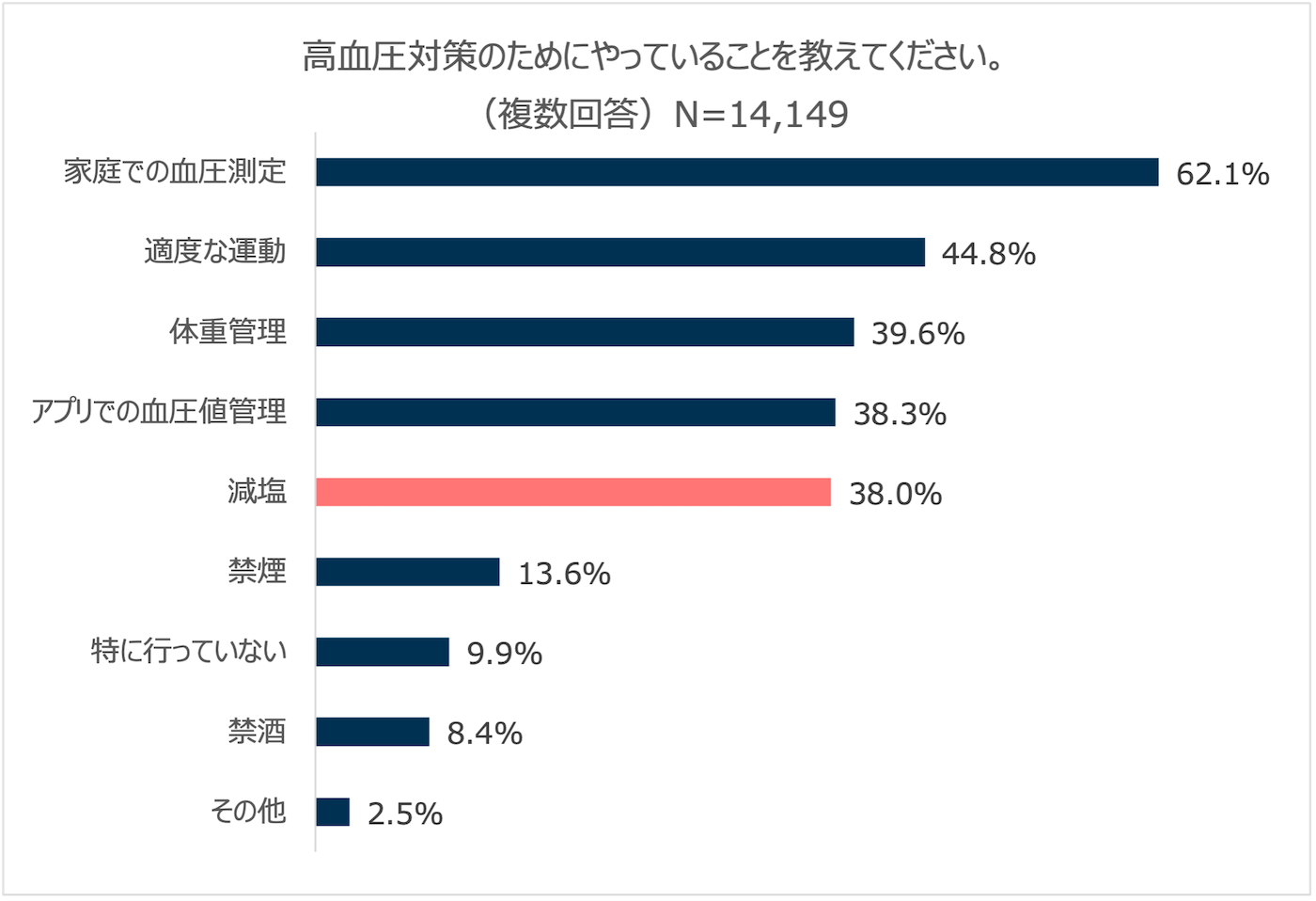

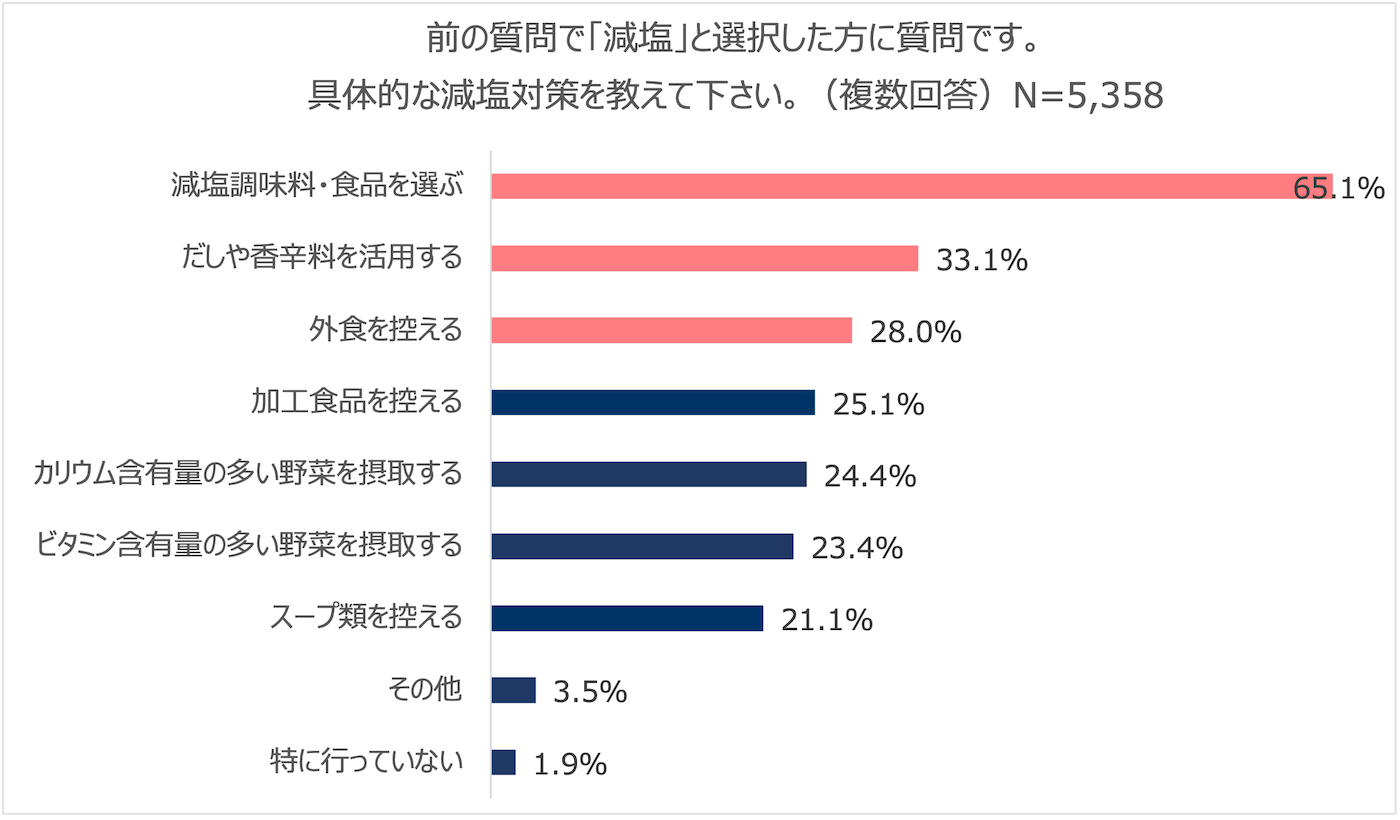

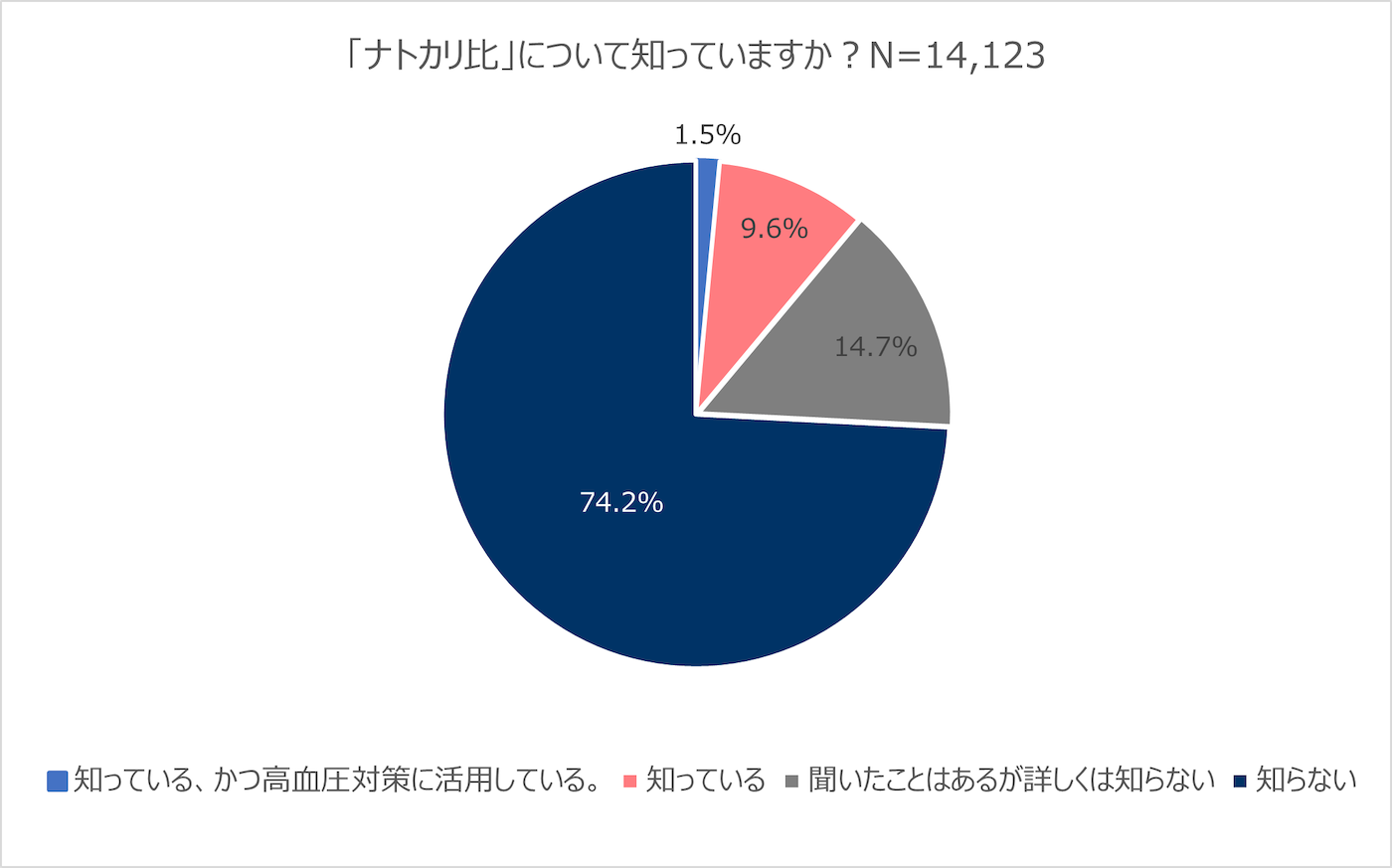

本調査では、高血圧対策として最も多くの人が実施しているのは「家庭での血圧測定」(62.1%)でした。続いて「適度な運動」(44.8%)、「体重管理」(39.6%)、「アプリでの血圧値管理」(38.3%)が挙げられました。また、高血圧対策として「減塩」に取り組んでいる人は全体の38.0%でした。さらに減塩を実施していると回答した人に具体的な減塩方法を質問したところ、「減塩調味料・食品を選ぶ」との答えが65.1%で最多となり、「出汁(だし)や香辛料を活用する」(33.1%)、「外食を控える」(28.0%)といった回答が続きました。また、高血圧・循環器疾患リスクと関連するといわれている「ナトカリ比*1」を知っていると答えた人は全体の11.0%にとどまりました。

- *1尿中のNa(ナトリウム)とK(カリウム)の比をNa/Kで表した数値

調査結果のまとめ

- 調査対象者の高血圧対策として62.1%が「家庭での血圧測定」を行っており、「減塩」を実践している人は38.0%

- 減塩に取り組む人のうち65.1%が「減塩調味料・食品を選ぶ」と回答。続いて「出汁や香辛料を活用する」33.1%、「外食を控える」28.0%

- 「ナトカリ比」を「知らない」と答えた人が74.2%と大部分を占め、高血圧対策に活用している人はわずか1.5%にとどまる

調査結果の詳細

1.調査対象者の高血圧対策として62.1%が「家庭での血圧測定」を行っており、「減塩」を実践している人は38.0%

高血圧対策として最も多くの人が実施しているのは「家庭での血圧測定」(62.1%)でした。続いて「適度な運動」(44.8%)、「体重管理」(39.6%)、「アプリでの血圧値管理」(38.3%)が挙げられました。また、「減塩」に取り組んでいる人は全体の38.0%となりました。

2.減塩に取り組む人のうち65.1%が「減塩調味料・食品を選ぶ」と回答。続いて「出汁や香辛料を活用する」33.1%、「外食を控える」28.0%

「減塩」に取り組むと回答した人に具体的な対策を尋ねたところ、「減塩調味料・食品を選ぶ」と答えた人が65.1%で最多となりました。一方、「出汁や香辛料を活用する」(33.1%)、「外食を控える」(28.0%)といった工夫も一部で行われています。

3.「ナトカリ比」を「知らない」と答えた人が74.2%と大部分を占め、高血圧対策に活用している人はわずか1.5%にとどまる

高血圧対策で大切な減塩の目安となる「ナトカリ比」の認知状況について調査したところ、「知らない」と回答した人が74.2%となりました。一方で、「知っているが詳しくは知らない」が14.7%、「知っている、かつ高血圧対策に活用している」はわずか1.5%にとどまりました。今後「ナトカリ比」の理解が進み、多くの人の減塩習慣に役立てられることが期待されます。

滋賀医科大学 NCD疫学研究センター長・教授 三浦克之先生のコメント

本調査結果から、日本における高血圧対策の現状が見えてきます。特に家庭での血圧測定が広く実施されている点は、健康管理の意識が高まっていることがうかがえます。また、全体の4割の人が減塩に取り組んでおり、食生活の見直しに積極的に取り組んでいる方が一定数いることが伺えます。日本には独特の伝統的食習慣による食塩摂取源がある一方、欧米的な食習慣の流入、加工食品や外食・惣菜の増加などによる新たな食塩摂取源が出現しています。効果的に食塩摂取量を減らすためには、食塩を多く含む食品の摂取を減らすとともに、調味料などを低塩のものに置き換えることもよいでしょう。

また腎機能の正常な人では、カリウム不足にならないことも重要です。カリウムは野菜や果物に多く含まれるミネラルで、余分なナトリウム(塩分)の排泄を促す働きがあり、血圧を下げる効果があります。しかし、自分が摂取している食塩や野菜・果物の量がどれくらいなのかわからないという人は多いと思います。最近では、研究用途ではありますが尿中に含まれているナトリウム(塩分)とカリウムのバランスが把握できる「尿ナトカリ比」を測定できる機器もあります。みなさんも、日々の食生活の中でカリウム摂取を意識して、高血圧を予防、改善する食事をこころがけてください。

滋賀医科大学 三浦 克之先生のプロフィール

滋賀医科大学 NCD疫学研究センター

センター長・教授 三浦 克之 (みうら かつゆき)

- 1988年 金沢大学医学部卒業

- 1999年 米国Northwestern大学予防医学部門客員研究員

- 2002年 金沢医科大学公衆衛生学助教授

- 2008年 滋賀医科大学公衆衛生学部門准教授

- 2009年 同教授

- 2013年 同NCD疫学研究センター センター長

- 2010年 より厚生労働科学研究(指定研究)NIPPON DATA研究班研究代表者。日本疫学会理事、日本高血圧学会理事(減塩・栄養委員会委員長)、日本循環器病予防学会理事

調査の概要

| 調査目的 | 高血圧管理および減塩・ナトカリ比の認知・意識に関する調査 |

|---|---|

| 調査対象 | 当社スマートフォンアプリ「OMRON connect」内で血圧計を利用機器に登録している全国のユーザー14,171人(男10,890人、女3,043人、無回答238人、10代から80代以上)。 |

| 調査方法 | スマートフォンアプリ「OMRON connect」経由によるオンライン調査 |

| 調査期間 | 2024年12月13日(金)~2024年12月19日(木) |

-

<報道関係者> お問い合わせ先

-

<一般の方> お問い合せ先