vol.202 喘息の症状と正しいケア方法

毎年5月の第1週目の火曜日は、世界保健機関(WHO)の協力団体である「Global Initiative for Asthma(GINA)」が「世界喘息デー」と定め、世界各国でさまざまな喘息の啓発活動が行われています。今回は日本で「世界喘息デー」の普及・啓発活動に積極的に取り組まれている、西藤小児科クリニックの西藤先生に喘息の症状の特徴や正しい治療の方法について伺いました。

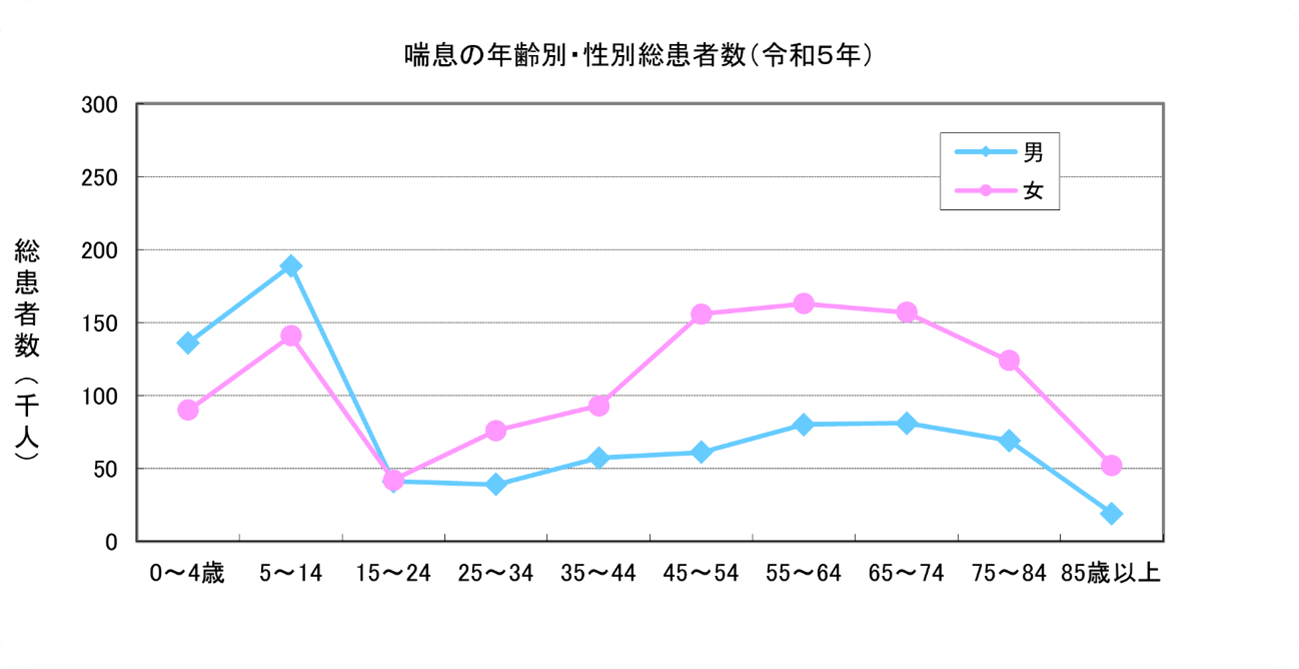

日本の喘息の現状

厚生労働省人口動態統計によると、喘息で亡くなる人は年々減少しており、1990年代までは年間6,000人を上回っていましたが、2022年では、約1,000人と減少しています。一方で喘息の有病率をみると増加傾向を示しており、小児・成人とも1960年代に1%程度であったものが、2000年代初頭までに小児で10%以上、成人でも6~10%程度まで増加したという報告もあります。また西藤先生によると「一度喘息にかかったことのある人で、その後症状を完全にコントロールできている人はほとんどいない」といいます。症状が軽いからといって放置すると重症化する恐れもあるので注意が必要です。

出典:令和5年厚生労働省患者調査

大人からでも喘息を発症することがある

喘息というと小児喘息をイメージされる人も多いかもしれませんが、西藤先生によると「成人になって初めて症状が出現する成人発症喘息は成人喘息の70~80%といわれています。小児から高齢者まで全ての年齢層で発症し得る疾患です。」だそうです。

喘息の症状

それではどのような症状があると喘息の可能性があるのでしょうか。喘息の症状の特徴について伺いました。

①特に深夜に咳が出る。

「就寝から数時間後に、何度もせき込むことがあるときには、喘息の症状であることが多い」といいます。一方で就寝前や明け方にせき込むことが多い場合は、副鼻腔炎などの鼻の症状を伴うことが多いそうです。

②喘鳴がある

「呼吸をするたびに、のどから「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音がするような喘鳴があった場合は、喘息の可能性が高いです。一方で最近では、特徴的な喘鳴を伴う患者は少ない」と言います。喘鳴がなくても、咳嗽が長引くときには、医療機関の受診をお勧めします。

喘息になる人の特徴

次に喘息になる、人の特徴について伺いました。

①アレルギー体質の人

喘息患者の方は、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎などを伴う方が多く、異物に対する反応が強い人がなりやすい

②家族にアレルギー体質の人がいる

家族歴が関係することも多く、両親のどちらかが喘息のようなアレルギー疾患を発症している人は、発症する可能性が高まります

喘息の症状を疑ったら?何科を受診するべき?

では実際に上記の症状が出現し、喘息を疑ったときは、何科にかかるのがよいのか伺いました。

①小児の場合

西藤先生によると、「お子さんに喘息が疑われるときは、小児科への受診をお勧めする」といいます。小児科では、呼吸器症状だけでなく、その他の疾患やアレルギー症状についても合わせて受診することができ、アレルギーマーチに気を配るなど、代表的な「かかりつけ医」としての機能が備わっています。

アレルギーマーチとは

アレルギーの病気は、年齢によってあるいは、時間の経過とともに異なるアレルギーを発症する可能性があります。代表的な例として、赤ちゃんの時にアトピー性皮膚炎を最初に発症して、その後、食物アレルギーや喘息、アレルギー性鼻炎といったように立て続けにアレルギー性の病気を発症してしまいます。このように、さまざまなアレルギーの病気が年齢や時間の経過とともに発症していくことを音楽隊の行進(マーチ)になぞらえて「アレルギーマーチ」と呼んでいます。

②大人の場合

「呼吸器評価を行える医療機関を受診することをおすすめします」といいます。具体的には、呼吸器内科やアレルギーの専門医です。

喘息の正しいケア方法について

続いて喘息と診断された際の治療における注意点やケア方法についても伺いました。「ケアというとほこりや花粉対策を気にする人が多いですが、まずは処方されている長期管理薬を指示通り服用し、定期的に通院することが重要」といいます。また西藤先生は以下の項目が重要だといいます。

- 発作が出た時に、発作治療薬服用するだけでなく、発作がなくても、長期管理薬をちゃんと服用すること。

- 発作の症状がなくても、定期的に通院すること。

「発作症状が出た時にだけ対処するのではなく、一時的に症状が治まっている場合でも、継続治療することで喘息発作のリスクを低減できる」といいます。喘息の治療は、自己判断せず医師の指導のもと適切な治療を受けることが重要です。

監修

西藤小児科こどもの呼吸器・アレルギークリニック

院長 西藤 成雄 先生

※このコラムは、掲載日現在の内容となります。掲載時のものから情報が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。