オムロンの血圧計

血圧が気になったら家庭で血圧測定

家庭で簡単に正確に測定するための機能が充実

詳しくはこちら →(別ウィンドウで開く)

心房細動そのものは、すぐに命を脅かすような病気ではありません。動悸や息切れ、めまい、疲れやすさなどの症状が現れることがありますが、すぐに治まることも多く、4割近くの患者さんは自覚症状が全くない1)といわれています。

症状は進行するにつれて強くなっていくとは限りません。気づかないうちに進行し慢性化してしまう方が多いのも、心房細動の特徴です。軽い息切れや動悸の症状を見過ごしているうちに、徐々に体が慣れてしまい症状を感じなくなるといったケースもありますので、注意が必要です。

心房細動には、短時間だけ起きて元に戻る「発作性心房細動」と、持続時間の長い「持続性心房細動」の2つの種類があります。発作性心房細動から始まり、それを放置しておくと頻度が高まり、持続性心房細動に移行して慢性化していきます。こうした心房細動の進行に伴い、生命予後も悪化すると考えられており、持続性心房細動の患者さんでは発作性心房細動の患者さんと比べて、脳・心血管イベント発症リスクが高いことがわかっています2)。

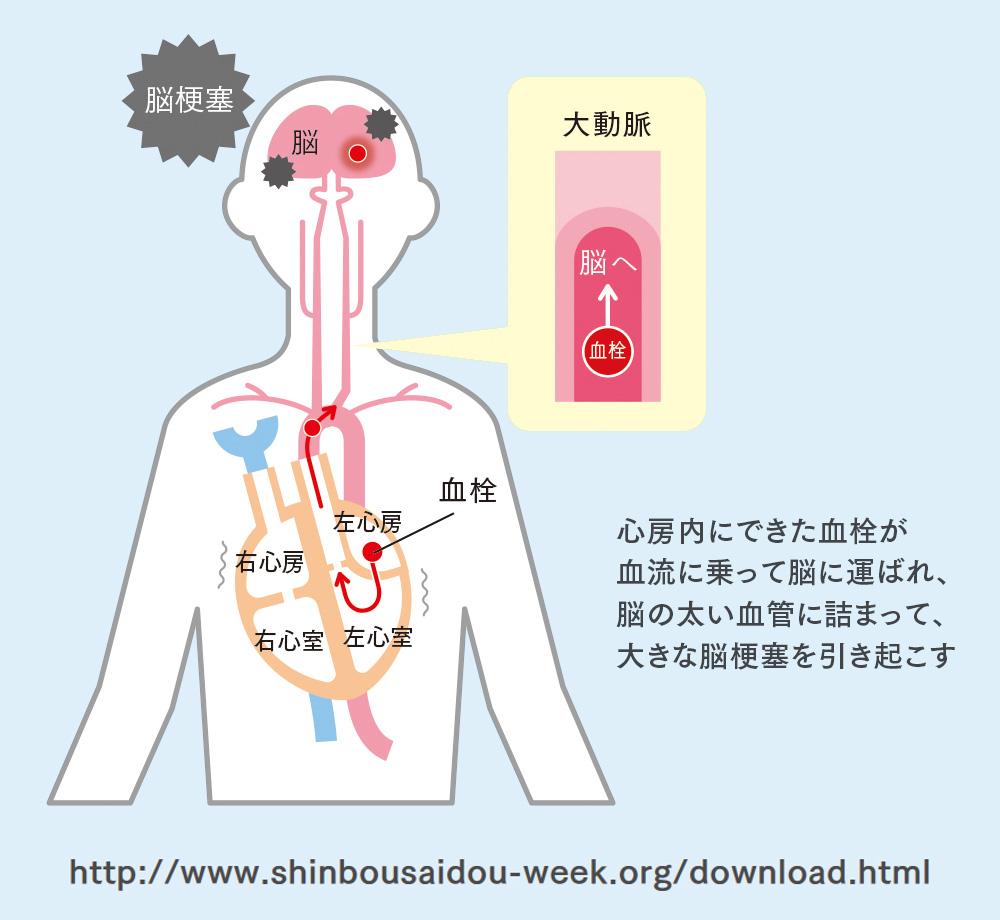

心房細動の怖い点は、「脳梗塞になりやすい」ことです。特に心房細動で起こる脳梗塞は、「心原性脳塞栓症」という命に関わる大きな脳梗塞になることが多く(図1)、一命をとりとめても麻痺や寝たきりなど辛い後遺症が残る可能性が高くなります。

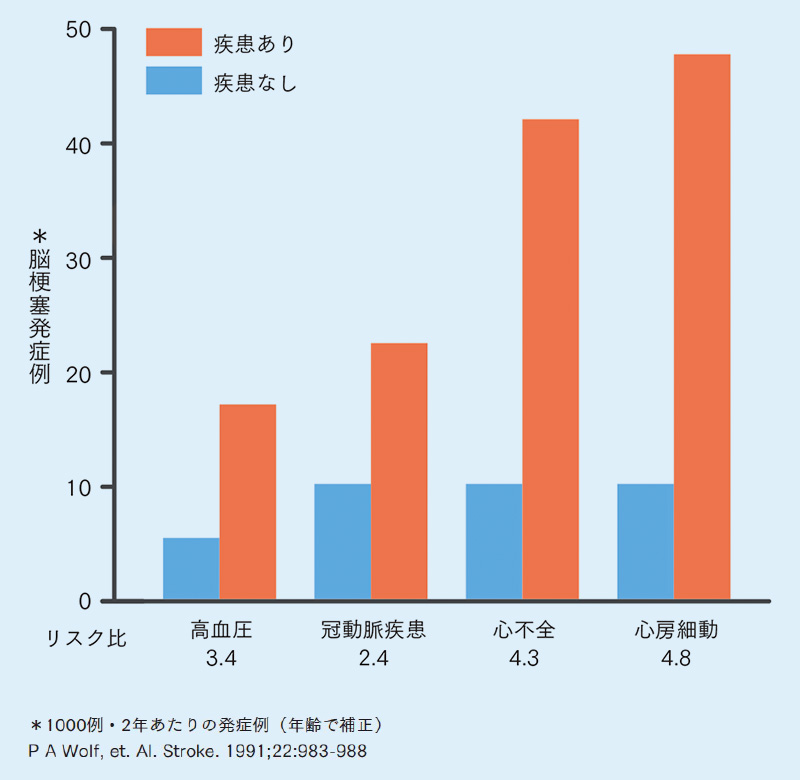

心房細動の人はそうでない人に比べ、脳梗塞のリスクは約5 倍高くなります(図2)。しかも、症状のある・なしで脳梗塞のリスクや死亡率に差はありません。心房細動は、発作がたまに起きるだけだから、あるいは症状がないからといって放置してはならない病気なのです。

図1:心房細動と脳梗塞(心原性脳塞栓症)

図2:心房細動の脳梗塞リスク

心房細動が認知症や認知機能低下の原因となりうることが最近、注目されています。

それは、“隠れ脳梗塞”と呼ばれる小さな脳梗塞を起こしやすいからです。心房細動になると大きな脳梗塞(心原性脳塞栓症)のリスクが高くなることに加え(Lesson2参照)、実は脳内の小さな血管が詰まる無症候性の脳梗塞も起こりやすく、そのために脳の血流が悪くなり、認知機能が低下すると考えられているのです。実際、心房細動がある人はない人に比べ認知症に1.4倍なりやすいという報告もあります3)。心房細動の早期発見・治療は、認知症予防の観点からもとても重要だといえます。

次の項目で該当するものが多い人は、心房細動への注意が必要です。