オムロンの血圧計

血圧が気になったら家庭で血圧測定

家庭で簡単に正確に測定するための機能が充実

詳しくはこちら →(別ウィンドウで開く)

私たちの心臓は、電気信号によって規則正しいリズムで拍動し、全身に血液を送り出しています(Lesson1参照)。しかし、何らかの理由でその電気信号が乱れ、心臓の拍動のリズムが速くなったり、遅くなったり、リズムが乱れるなど、不規則になることがあります。その脈の乱れを「不整脈」と呼びます。不整脈には、全く自覚症状を伴わないものから生命の危険を伴うものまでさまざまな種類があります。

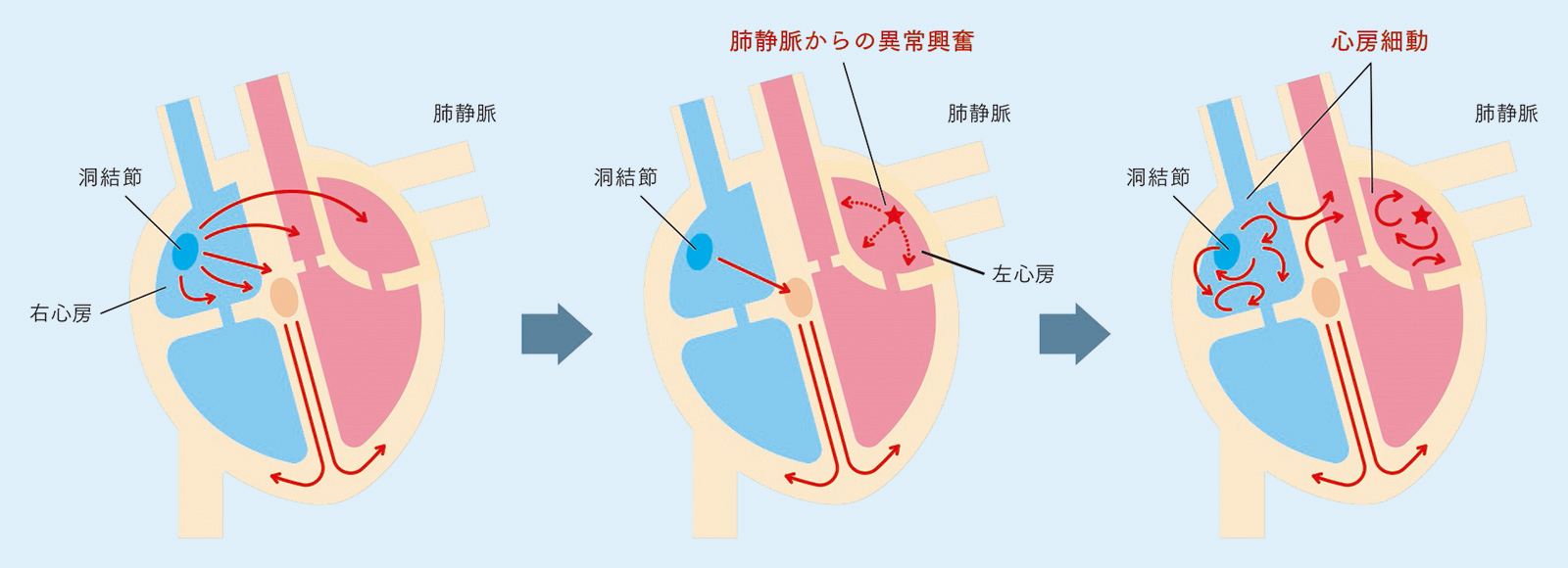

不整脈の一種で、心房が痙攣したように小刻みに震えてしまい(細動)血液をうまく全身に送り出せなくなるのが、「心房細動」です。正常時と異なる洞結節以外のところから無秩序に電気信号が発生することで、正常な拍動ができなくなってしまうのです(図1)。

図1:心房細動が起きる仕組み

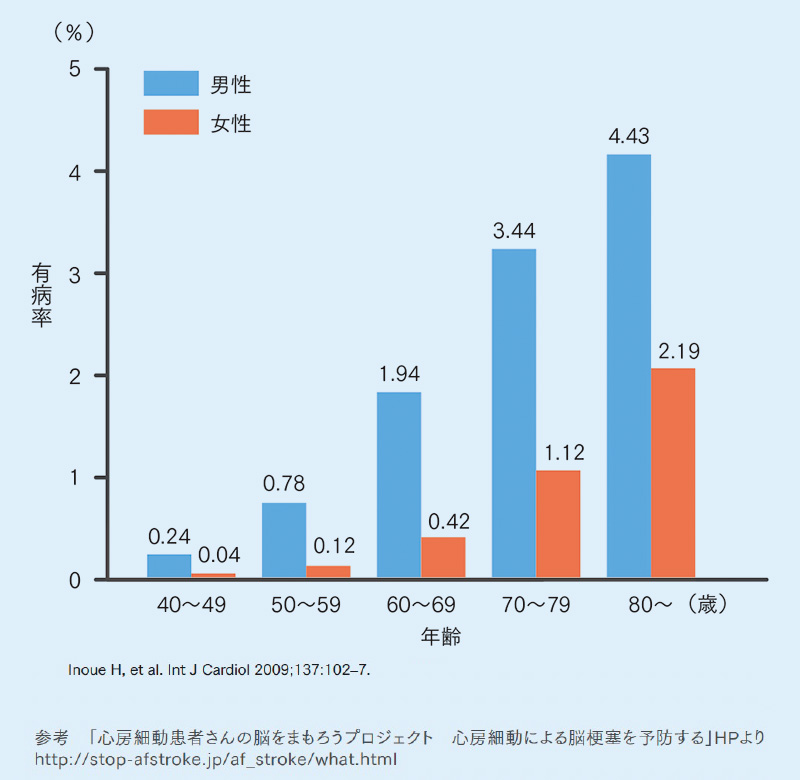

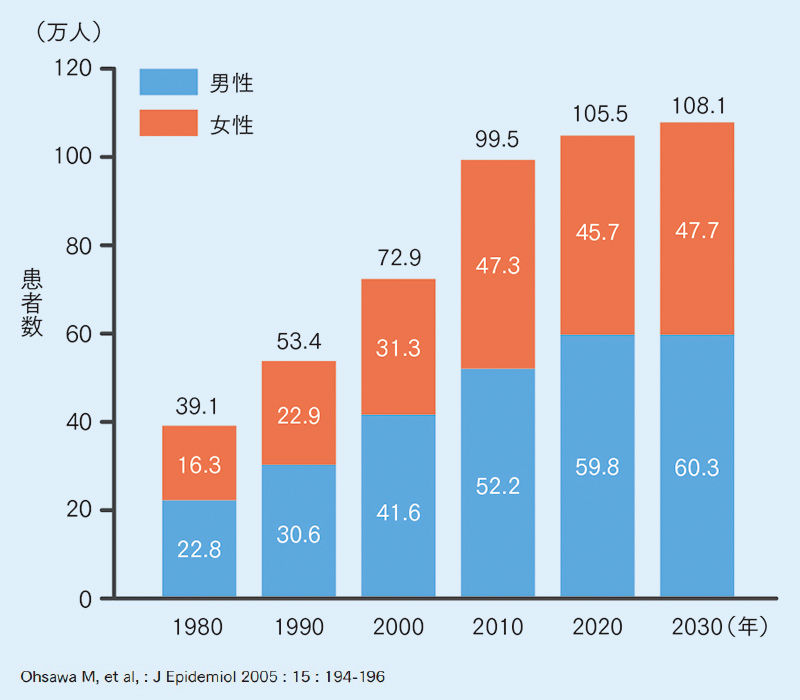

心房細動は加齢とともに増える病気で、80歳代では男性では4%、女性では2%以上が心房細動だといわれています(図2)。日本の推定患者数は2020年で100万人ですが(図3)、高齢化に伴い、さらに増え続けていくと考えられています。今後、心房細動はより“身近な不整脈”となっていくでしょう。

図2:心房細動の有病率(年代別)

図3:日本における慢性心房細動患者数の推移および今後の予測

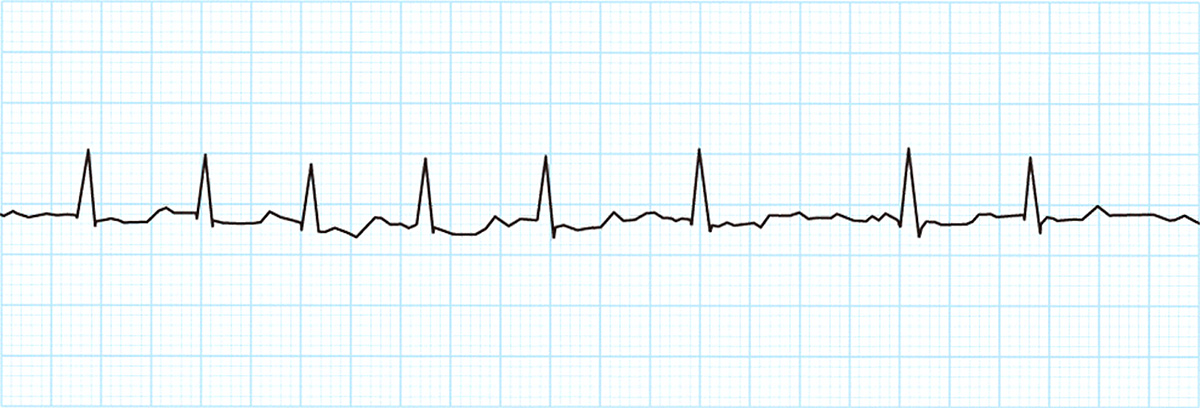

心房細動は、心電図の波形の特徴から発見できます。心電図を用いた定期的な検査を行うことで、自覚症状のあるなしに関わらず、早期発見をすることが大切です。心房細動であることがわかった場合には、心電図のほかに心エコーや血液検査などによって合併症の有無やリスクをチェックし、その上で医師によって治療方針が総合的に判断されます。

ただし、定期的な健康診断を受けていても、心電図検査を受けたその時に心房細動が生じていないと異常を検出することはできません。リスクの高い人(Lesson6参照)は年に複数回心電図検査を行ったり、自宅で手軽に心電図を記録できる家庭用心電計を活用するなど、心房細動を見つける機会を増やすことが重要です。

心房細動の心電図と電気の流れ(イメージ)

家庭用心電計(オムロン 携帯型心電計「HCG-8060T」)

詳しくはこちら

「検脈(けんみゃく)」とは、手首の内側に触れ、脈拍の間隔が規則的か観察することです。心房細動を自宅で気軽に検出でき、早期発見に役立てることができます。

日本脳卒中協会/日本不整脈心電学会「心房細動週間」

http://www.shinbousaidou-week.org/